ほぼ牛一頭まるごと食べつくしクッキング「誰も教えてくれなかったサーロインの秘密」

肉料理は最高の道楽だ。

調理の探求には科学の実験のような楽しみがあり、課題を解決したら、重い開かずの扉を開くような爽快感がある。その先に待っているのは、とびきりおいしい一口だ。

家庭の肉料理はもっとおいしくなる。このシリーズを読み込めば、店頭でどんな肉と巡り合っても大丈夫。すべての部位を極上の一皿に変える「ほぼ牛一頭まるごと食べ尽くしクッキング」、今回もスタートです!

ステーキ調理には知られざるポイントがある

家menをご覧のみなさま、こんにちは。『大人の肉ドリル』がたいへんお世話になっております。フードアクティビストの松浦達也でございます。

1.大量の食べ歩きや取材等で触れた新しい知見や情報を盛り込む。

2.裏付けのある理にかなった調理法で組み立てる。

3.意味のない手順や素材、調味料は見直す。

という、いつもどおりのスタンスで進めていく「ほぼ牛一頭まるごと食べ尽くしクッキング」。さて、本日のお肉は“肉の王様”サーロインです。

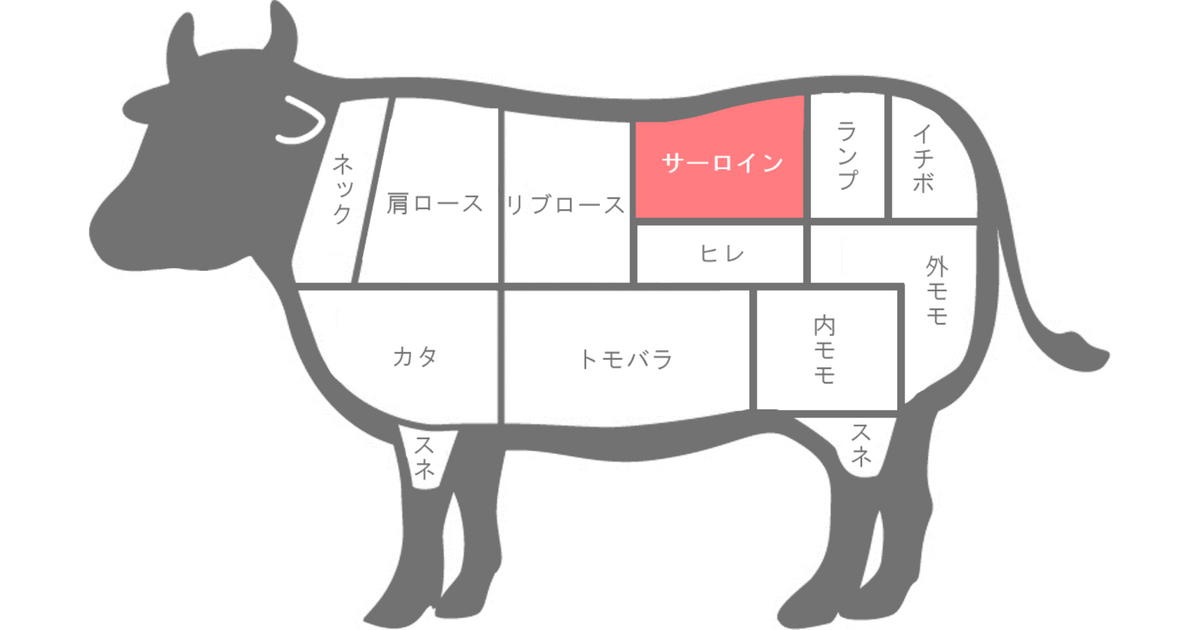

本日のお肉~サーロイン

※部位の分け方、解釈は地域・事業者によって異なる場合がございます。

「サーロイン」は牛の腰肉の上部の肉で最上肉とされる部位。「sur」が「上部」「上の」、「longe」は「腰部」の意味で「surlonge」が「surloigne」に変化し、16世紀頃英語化される際に「surloyn」を経て「sirloin」となった。

その昔、国王がこの最上の腰肉(loin)にナイト爵を授け,Sir-Loin と称したという逸話は俗説だとも言われるが、この説が現在の綴りの定着に関与した可能性もあるのだとか。

「スジ」への加熱も大切だった!

その名前の由来に「爵位の"Sir"が授けられたから」なんて楽しい俗説も生まれるほど、昔から人気の高かったサーロイン。やわらかい肉質に適度に入ったサシは"肉男爵"と呼ばれるにふさわしい貫禄と気品に満ちています。

サーロインと言えば第一の選択肢はもちろんステーキ! しかしサーロインステーキの本当のおいしさに気づいている人は意外と少ないような気がします。

サーロインの肉質と言うと「赤身+脂身」のイメージかもしれませんが、もうひとつ重要な要素があります。実は「スジ」も肉全体の味を底上げする重要なポイントです。

牛のスジには、味わいに関与すると言われるペプチドなどさまざまな成分が含まれています。しかもあの強い食感を噛み込んでいくと、あとからあとから味わいがあふれてくる。

スジの味わいをきっちり引き出すのも、実はサーロインステーキを焼く上でとても大切なことなのです。

家庭でステーキを焼くとき、よく「レア、ミディアム…」など焼き加減に気を使うことが多いと思いますが、焼き加減はあくまで好みの話。本質的な焼きの良し悪しとは関係ありません。「サーロインステーキを焼く」ことの本質は以下の一言に集約されます。

「表面、脂身、スジ、赤身に、それぞれ適正な加熱をする」

よくステーキの焼き方で「濡れふきんでフライパンの温度を下げる」とか「フタをする」というようなレシピが紹介されますが、いい焼きを目指すなら、ときには既存の手法を疑うことも必要です。忠実であるべきは手段ではなく、目的や仕上がりに対してのはず。

「それぞれ適正な加熱」とはどういうことかというと…。

◎ 表面 香ばしい焼き目をつける。

◎ 脂身 焼き切る。

○ スジ 香りが膨らむ程度に温める。

△ 赤身 好みの加減に火を入れる。

頭の記号は重要度を示しています。

香りは味に対して有意に影響します。そしてステーキの香ばしさは肉表面を焼いたときに起きるメイラード反応という化学反応に由来します。つまり焼き目のメイラード反応がステーキをおいしくするのです。

さて、本日の作り方です。

<材料(1人前)>

牛サーロイン(厚さ2cm程度のステーキ肉) 200~300g1枚

塩 適量

黒胡椒 適量

フライドポテト、クレソン、揚げにんにく、山わさびなど 適宜

<作り方まとめ>

1.牛サーロインはできれば室温に戻す。フライパンを強火にかけ、焼く直前に塩を全体にふる。

2.肉を立てて脂身から焼く。この段階で脂身を焼き切り、赤身との境界にあるスジまで温める。冷蔵庫から出したばかりの肉なら、この工程で予熱も兼ねる。

3. 脂身から溶け出した脂でステーキの表面を焼く。目安時間は片面15~20秒。なるべくいじらず、焼き目がついたのを確認したら、ちょうつがいをイメージするかのようにフライパン上の違う場所に返す。

4. 魚焼きグリルの網などをフライパンに渡し、1~2分、肉を休ませる。肉の表面が常温に戻ったら、3の工程を繰り返す。

5. 肉を押して弾力が強くなったらレアの仕上がり。厚い肉、ミディアムやウェルダンなど、より深い焼き加減が好みならば3~4の工程を繰り返す。

細かすぎるサーロインステーキのポイント説明

1. 塩は焼く直前に振る。

塩を事前にふると内部から水分がしみ出し、焼き目がつきにくくなってしまうので、焼く直前に。先にまな板に塩を振っておくと手数が節約できる上、水分のしみ出しリスクも減らせる。

2. 脂身は必ず焼き切る。

熱の通っていない脂身の味わいは非常に厳しい。というより、口にすること自体つらいので脂身はこの時点で必ず焼き切る。脂身が焼き切れればスジにも一定の加熱がされ、ほどよい噛みごたえとより濃厚な味わいが期待できる。

3. 火はできる限り全開で。

特に面を焼くときには、火は必ず全開に。肉の内部が加熱される前に表面に焼き目をつける。フライパン上でステーキを焼いていた場所は温度が下がっているので、なるべく高温の場所で焼けるよう、違う場所に返す。

4. 肉をフライパンからはがす。

濡れふきんなどでフライパンの温度を下げようとしても、その間に肉への加熱は進んでしまう。フライパンの役割は肉表面に焼き目をつけることのみと割り切り、網の上などで焼き目の熱を肉全体に回す。1枚の肉で厚さにムラがある場合は薄い部分の下にアルミホイルなどを敷いて、部分的に熱を伝えないようにする。

5. 肉の硬さを指で覚える。

肉は40℃台でもっとも柔らかくなる。以降、温度が上がるにつれて硬さを増していく。肉の焼き加減は肉の硬さで判断。目安としては、親指と人差指でOKサインを作ったときの指の付け根(合谷)の硬さがレア(内部温度55~58℃程度)。以下、親指と中指がミディアムレア、親指と薬指がミディアム、親指と小指がウェルダンと覚えておく。

ちなみに1ポイント

家庭でステーキを最高においしく食べたければ、山わさび(エゾワサビ)がおすすめ。牛肉との相性抜群。西洋ではホースラディッシュとも言われる。醤油漬けの瓶詰めが通販や北海道のアンテナショップなどでも購入できる。個人的なおすすめは金印のもの(自腹購入品)。

文・松浦達也 写真・落合星文