【2020年から小学校で必修化】プログラミング教育って何をするの?リトルプラネットのキッズプログラミング教室担当者に聞いてみた

ICT(情報通信技術)環境における情報活用能力の育成を主な目的に、2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されます。

プログラミング教育のスタートに先がけて巷では多種多様なプログラミング教室が開講され、小学生の娘を持つ編集部スタッフも

「プログラミングって難しそうだし、今のうちから何か勉強させておいた方がいいかな?」

「やっぱりプログラミング教室に通わせた方がいいかな?」と気になっています。

とはいえ、子どもはもちろん大人にとっても、まだスタートしていないプログラミング教育は未知の領域。そもそも学校で習う内容すらよく知らないので、どんな備えが適切なのか、疑問と不安が募るばかり…。

そんなモヤモヤを解消すべく今回は、アナログの遊具や遊びをデジタル技術で拡張したアトラクションを提供する次世代型テーマパーク「リトルプラネット」にて、キッズプログラミング教室「リトルプラネット アカデミア」を企画・運営している担当者にインタビュー。

リトルプラネット アカデミアの講座内容を例として交えながら、小学校のプログラミング教育で想定される学習内容や、パパママが子どものためにできるサポートについて伺います。

■次世代型テーマパーク「リトルプラネット」の紹介記事はこちら

習うのは“プログラミングコード”ではなく“プログラミング的思考”

──プログラミングと言うと、コードを書くなど複雑なイメージがありますが、子どもには難しくありませんか?

小学校で実施されるプログラミング教育は“プログラミング的思考”、つまりプログラミングに求められる“論理的思考”を養うことが目的とされていますので、実際には科目としてプログラミングを学ぶわけではありません。視覚的に操作できる教育用プログラミングソフトや教育用マイコンを使いながら、算数や理科などにプログラミングを組み合わせた授業が行われることになると思われます。

いまプログラミングソフトはさまざまな種類がありPCにフリーダウンロードできるので、学校に数台設置されたPCにソフトをダウンロードし児童が共同で操作するという授業が一般的になるかもしれませんね。

──そうなんですか、複雑なプログラミングコードを教えるわけではないんですね! 従来の単元にプログラミングを組み合わせる方法は、学習指導要綱などで定められているのですか?

いえ、文部科学省では参照事例として「小学校プログラミング教育の手引」を公開していますが、カリキュラムとして決められているわけではありません。実際に授業でプログラミングをどう学ばせるかは地域や学校によって異なってくるでしょう。デジタルツールではなく、アナログのカードを使う学習でもプログラミング的思考を養う教育になりますから、そういったケースもあるでしょうね。

──プログラミング教育は小学何年生からスタートするのですか?

「何年生から」と具体的に示されていないので、学年にあったカリキュラムを学校ごとに定めていくことになると考えられます。初歩的な内容であれば小学3年生からでも導入されると思います。

例として考えられるのが、3年生の算数で学ぶ三角形をプログラミングで書くといった内容です。手書きではなくプログラミングで三角形を書くには「最初の線を何度で書いて、何cm進ませればいいか。そして2本目の線は…」とコードで命令する必要がありますよね。そうしたプログラミングを通じて論理的思考を身につけていくのです。

──なるほど! その方法なら自然とプログラミング的思考を養えそうですね。高学年になるとプログラミング教育のレベルはアップしますか?

高学年も教育用プログラミングソフトなどを従来の単元に組み合わせる内容になるでしょうが、おそらく「三角形を書こう」といった“単純な答えのある課題”だけではなく複雑な図形であったり、実験結果を導き出したり。「アニメーションを自由に作ってみよう」といった“答えのない課題”まで幅が広がることもありそうですね。

プログラミング教育に備えてパパママにできる働きかけとは

──プログラミング教育の概要を知ることで漠然とした不安が和らいだのですが、プログラミング教育のスタートにあたってパパママができる準備はありますか?

プログラミング教育は子どもにとってはもちろん保護者の方にとっても初めてのことで、分からないことも多いでしょう。でも「分からないから何もしない」ままだといつまでたっても前に進めないので、まずは「挑戦」してみることが大事です。

PCのフリープログラミングソフトでも、商業施設で開催されるプログラミング体験会でも、きっかけは何でもいいので「親子で一緒」に学んでいってほしいと思います。とにかく一度体験してみることで、どんな内容のプログラミング教育に子どもが興味を示すかが分かってくるはずです。

──先ほど伺ったプログラミング教育の想定ケースを参考にすると、月謝を払って毎月通うようなプログラミング教室で得られる知識レベルは必ずしも学校の授業で求められなさそうですが。

教室に行って学んでおけば実際に学校で行うことの理解も深まるでしょうし、もちろん本格的に学びたい子どもにとってはプログラミング教室はとても有効ですが、「まずはプログラミング教育に触れさせたい」ということであれば、フリープログラミングソフトやプログラミング体験会などを取っかかりにしても十分だと思います。

そこから少しずつ学びを広げていって「もっとロボットを自由に動かしたい!」といった具体的な興味が生まれたら、プログラミング教室に通わせて関心や能力を伸ばしてあげるよう働きかけてはいかがでしょうか。

──フリープログラミングソフトは自宅でも手っ取り早く始められそうですが、オススメのソフトはありますか?

取っかかりやすさと分かりやすさでオススメなのは、ビジュアルプログラミングソフトの「Scratch(スクラッチ)」。

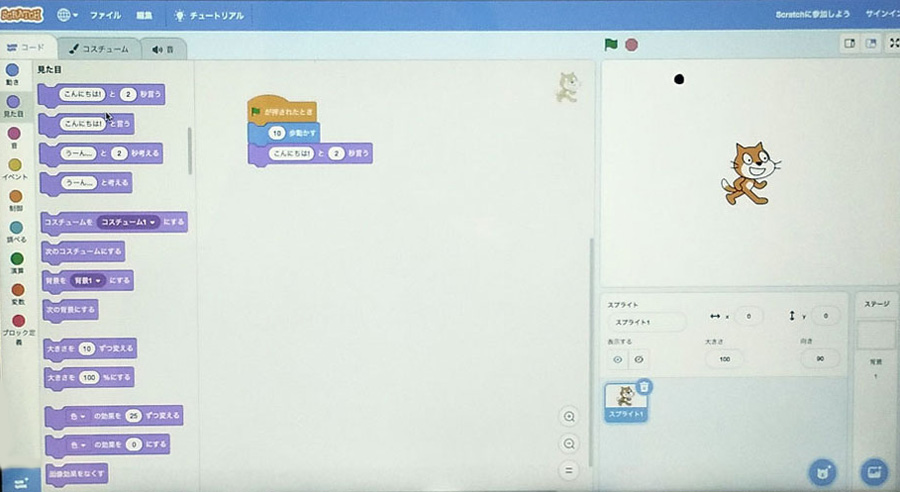

プログラミング言語がブロックでビジュアル化されていて、例えば「旗のマークを押した時に」「猫が10歩動いて」「こんにちはと2秒言う」と書かれたブロックを順番に組み合わせていくだけで、猫の動作を論理的にプログラミングできます。

■Scratch(スクラッチ)

他にも子どもに人気のあるソフトが、自分で描いた絵を動かすことができる「VISCUIT(ビスケット)」。

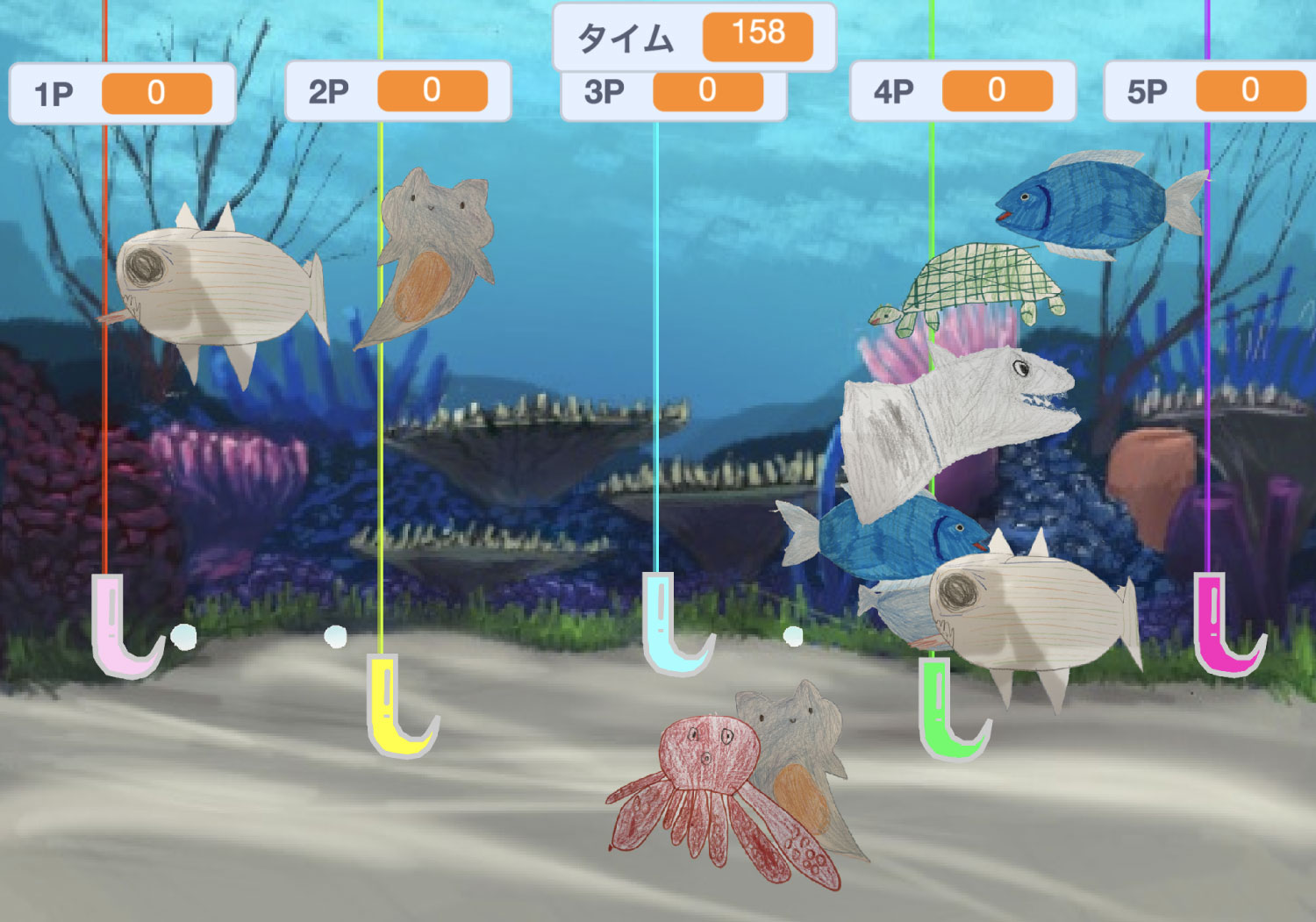

メガネのレンズのような2つの円がそれぞれ「過去」と「未来」になっていて、円の中に描いた場所に応じて“過去から未来へ”絵が動く仕組みになっています。例えばこんなデジタル水族館を作ることもできますよ。

■VISCUIT(ビスケット)

プログラミング教室は子どもが「楽しい」と思えることが一番

──子どもをプログラミング教室に参加させようと思った場合、教室を選ぶオススメの基準はありますか?

例えば、動くロボットを作りたくない子にそうした教室へ参加させても効果がないし、逆にプログラミング学習に興味がなくてもロボットを作れるなら参加してみたいという子もいるでしょう。まずは子どもが「やりたい」と思える講座内容の教室を選ぶことが一番でしょうね。

──リトルプラネットでも「リトルプラネット アカデミア」というキッズプログラミング教室を開催していますが、やはり小学校でのプログラミング教育のスタートを意識して始めたのですか?

これまでもリトルプラネットではプログラミング教育の必修化に向けて不定期にプログラミング教室を開催してきたのですが、今年のGWに体験イベントを開催したところ予想以上の反響がありました。

普段リトルプラネットへ遊びに来るお子さんとはまた違った、「遊び半分・学び半分でプログラミングを学びたい」というニーズの高まりを実感し、各種プログラミングツールを活用したキッズプログラミング教室を2019年7月から本格的に開催することにしたのです。

──街でよく見かけるプログラミング教室とは異なる「リトルプラネット アカデミア」ならではの特徴はありますか?

塾形式で学ぶプログラミング教室とは違って、“遊びが学びに変わるデジタルテーマパーク”としての楽しさであり強みを活かした講座を企画しています。

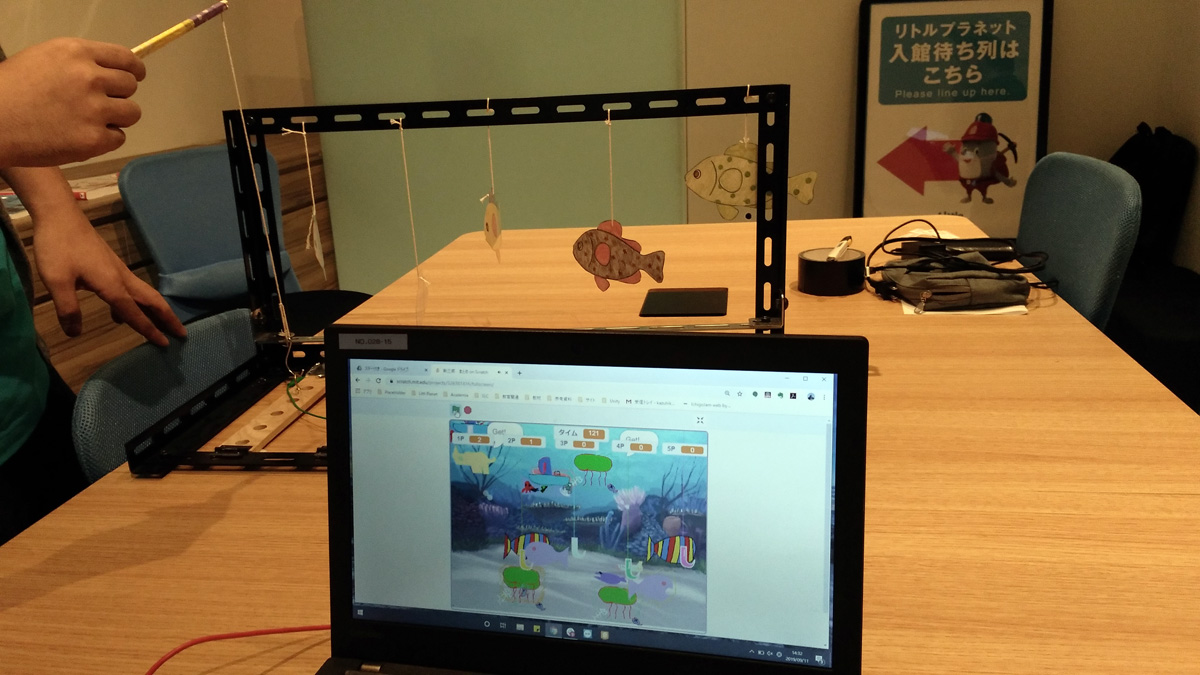

例えば、現在開催している「デジタル魚釣り講座」では、ビジュアルプログラミングソフト「Scratch」で描いた絵をPC画面の中に泳がせ、工作した釣り竿を使って釣りスピードを競争するという内容になっています。

──アナログな遊びをデジタル技術で体験するという講座内容は、リトルプラネットのアトラクションと相通じるものがありますね。

その通りです。リトルプラネットで遊んだり関心を抱いた方たちが「こんな教室もあるのか」と知って参加いただくことで、プログラミングに慣れ親しむきっかけを提供したいという思いがあります。

また、月謝を毎月支払う塾形式のプログラミング教室とは違って、すべての講座が1回で完結するワークショップ型になっているので「リトルプラネットへ遊びに来たついでにちょっとお勉強しようか」といった手軽なプログラミング体験が可能となっています。

──最後に、家menパパ読者にプログラミング教育についてメッセージやご提案があればお願いします。

プログラミング教育に関する情報収集は、一般的にママが担当している傾向が伺えます。パパも積極的に関心を示し、ぜひ子どもと一緒にプログラミングを学んでいっていただきたいと思います。

編集部スタッフにも小学生の娘がいるのですが、今回お話を伺うことで「プログラミング教育って何を学ぶんだろう?」「必修化に備えて何を準備すればいいか分からない」というモヤモヤした不安がスッキリ解消されました。

皆さんも「プログラミングは難しそう」と身構えすぎず、まずは手軽な体験教室に親子で足を運び、プログラミングの知識や楽しさを一緒に得てみてはいかがでしょうか。

<取材協力>

■株式会社プレースホルダ

「リトルプラネット」「リトルプラネット アカデミア」スーパーバイザー 佐瀬昌弘

<「リトルプラネット アカデミア」次回の講座>

■工作&プログラミングでかぼちゃ型の「魔法のステッキ」をつくろう!

(実施期間:2019年10月12日(土)~27日(日)の土日祝のみ)

マイクロコンピューター「micro:bit」を使った簡単なプログラミングで、AR砂遊び「SAND PARTY!」で使える「魔法のステッキ」のハロウィンバージョンが作れるワークショップです。ステッキを砂場にかざすとかぼちゃが飛び出すエフェクトが楽しめるほか、ステッキをカラフルに光らせることができます。(別途料金が必要です)

詳しくはこちら:http://bit.ly/2nvpsD2