パパたちが考える、これからの働き方や子育て。本当に住みたい家の条件とは?【PR】

目次[非表示]

そこで家menでは、読者コミュニティ「パパ友」のメンバーの中から住宅の住み替えを検討しているパパたちを集めてオンライン座談会を開催。テレワークに移行して通勤に縛られないなら、どんな働き方がしたいか、どんな環境で暮らしたいか、そしてどんな家に住みたいか議論していただきました。

<参加メンバー ※本文中は敬称略>

小久保

小久保さん(持ち家/37歳)…小学3年生と年長の子どもを育てるパパ。現在は持ち家の二世帯住宅住まい、ソーシャルグッドなコミュニケーションに関わる会社を経営。家庭菜園に挑戦中。

井上

井上さん(持ち家/39歳)…4歳と1歳半の子どもを育てるパパ。現在は分譲マンション住まい。元保育士で現在は金融関係の会社に勤める異色の経歴を持つ。猫派。

高橋

高橋さん(賃貸/39歳)…中学2年生の子どもを育てるパパ。地元の九州にUターンし、現在は賃貸の戸建て住まい。パラレルワーカーとして複数の仕事にチャレンジ中。Noteでブログ365日連続投稿達成する努力家。

千葉

千葉さん(賃貸/37歳)…4歳と2歳の子どもを育てるパパ。現在は賃貸マンション住まい。IT企業のサラリーマンを経て今年起業、子育て支援事業家として活動中。都心在住だが今後は移住も興味あり。

急激に変わったライフスタイル。そのメリットとデメリットは?

千葉

営業業務をオンラインで行うことによって移動することが減り、仕事の効率が格段にアップしました。また、共働きの妻と午前・午後に交代で子どもの世話をするようになり、親子で触れ合う時間が増えたのも嬉しい変化です。

小久保

在宅勤務中で子どもの相手ができない時でも、働く姿を直接見せることで『パパはこんなに頑張ってるんだよ』と伝えられるのはとても良いですよね。

井上

私も通勤しなくて済んだり自分の仕事に集中しやすい環境を得ることができたり、業務効率のアップを実感しています。家庭生活の面でも、仕事の合間にちょっと食洗器を回したりできるなど、家事の効率化にもつながっています。

高橋

通勤がなくなったのは大きいですね。毎朝あわてて身支度しなくていいので、トイレや洗面台の利用が家族と重ってドタバタすることがなくなりました(笑)。それに、家で仕事が終わったらすぐにランニングに出かけるなど、自分のための時間を使えるようになったのも嬉しい。就寝時間も早くなって、健康面でもプラスになっています。

千葉

今住んでいる賃貸が2LDKで、最初は共働きの妻とリビングを交代で使うようにしたのですが、オンライン会議中に子どもがカットインすることが多々ありました。間取りの限界を感じ、洗面台でやっていたことも…。現在は徒歩圏内のコワーキングスペースを起業時に借りてることもあり、こちらでテレワークすることが多いです。

井上

ウチも間取りが2LDKで仕事部屋を確保できないのですが、リビングだと子どもが常時カットインするので正直仕事になりませんよね。オンライン会議は物置兼猫部屋で行うようにしていますが、今度は猫の鳴き声がカットインして、やはり厳しい状況です

高橋

それ分かります。ウチも2LDKなのですが、昼間に家族が1人1部屋使うとなると部屋数の余裕がなくなり、近所にある実家の事務所を時々テレワーク用に使っています。

小久保

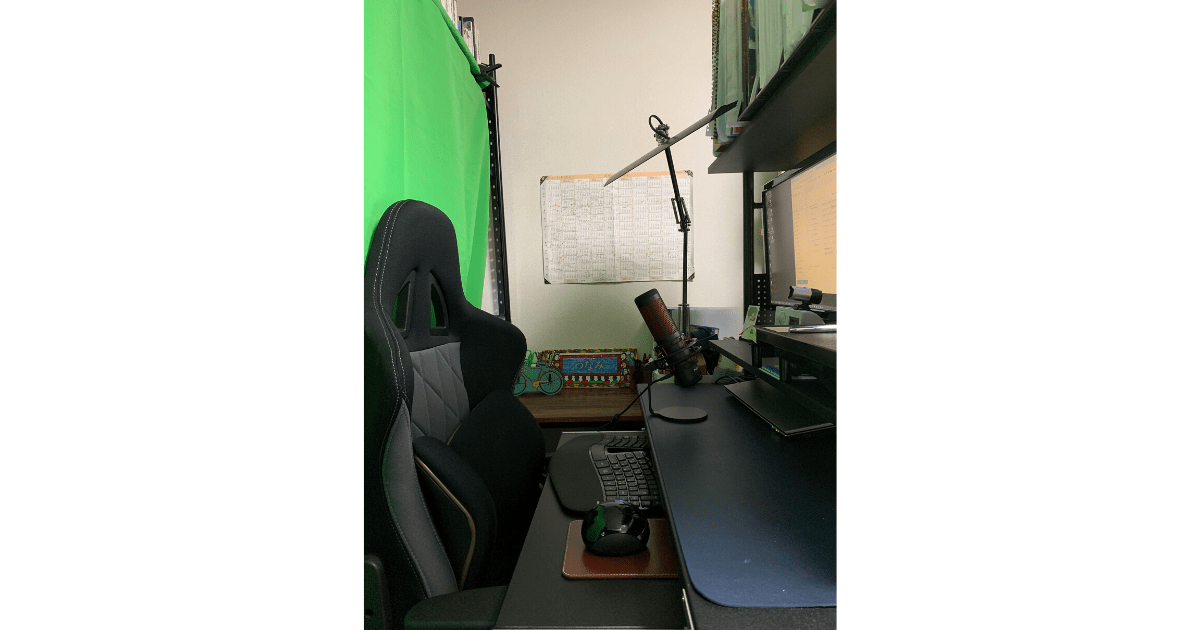

私は部屋の一角の2畳程度を、天井にロールパーテーションを設置することでスペースを区切り、ワークスペースを確保しています。2畳もあればデスクや椅子が置けるので広さは十分ですが、個人的な書斎は欲しくなりました。

井上

在宅によって食事の回数が増えたため食洗器、同じく洗濯物が増えたため洗濯機の利用回数がそれぞれ増えました。あと、子どもが1日じゅう家にいるとすぐに部屋が散らかるので、頻繁に掃除しています。

小久保

妻の料理と掃除の負担が増えました。私はテレワークで総労働時間は増え、オンオフの切り替えが難しく、その結果、子どもと同じ空間にいることができても、実質的に関わり合える時間は以前より減った気がします。

通勤に縛られない、これからの暮らしを想像する

高橋

7年前に千葉から福岡へUターンし、実家からも最寄り駅からも近い場所を条件に探しました。私は通勤でもテレワークでも駅近物件にこだわらないのですが、妻の強い意向がありまして(笑)。周りを見ていると、UターンやIターンを意識する人は30代後半に多いようです。

千葉

私は長女の出産をきっかけに、保育料の補助など子育て支援制度が手厚い自治体で賃貸物件を選びました。取引先が都内に多いので東京で探しましたが、今後もテレワークで通常業務に支障がなく、また理想的な子育て環境があれば、地方に住んでみたいと思っています。

小久保

我が家の場合は“中古で買える二世帯住宅”が前提で、あとは安心して子どもを学校に通わせられる教育環境や、程よい自然環境があることを条件とし、おのずと選択肢が絞られました。ただ、私も妻も「このままテレワークできるなら関東圏にこだわる必要はない」と思っていて、子どもの教育にベストな環境とフードセキュリティ(産地からの食料供給が安定していること)が確保されている地域への住み替え、あるいは家賃次第ですが都内と郊外の二拠点生活も検討しています。

井上

職場へのアクセスや資産価値を重視しつつ、そのコミュニティに安心して長く住めるよう地域の雰囲気を意識した上で、都内の分譲マンションを購入しました。将来的には、私も妻も地方出身者なので「自然が豊かで広々と暮らすことができ、ドライブも楽しめる地域に住みたいね」と話しています。テレワークが普及した影響か、職場の同僚から「今より電車で30分遠い郊外に引っ越して、もっと広い家に住もうかな」という声も聞きますよ。

井上

自然の豊かさはもちろんのこと、人間関係を円滑に保つにはある程度は広い生活スペースが必要だと最近実感しまして、その条件を満たしやすい郊外での暮らしに魅力を感じています。

千葉

豊かな自然や子育てに向いた環境を重視する家庭にとっては、東京にないものが地方にはあると私も思っています。

住み替えに適した子どもの年齢って?

千葉

6年間通い続けることを考えると、やっぱり小学校への入学前がちょうどいいのかなと以前から考えていました。一方で、最近はオンライン学習など教育の選択肢が増えてきたこともあり、6年間同じ学校で学ぶことに縛られなくても構わない気もしています。多少なら入学のタイミングとずれても大丈夫かな。

小久保

学校への入学をタイミングとして考えるとしても、兄弟姉妹がいる場合はどちらを優先するか悩みどころですよね。今後我が家が住み替える場合は、長女が中学1年生になるタイミングに合わせようかなと考えています。

高橋

ウチも娘が小学校に進学するタイミングで福岡にUターンしました。娘が中学2年生まで成長した中で実感したことなのですが、子どもは8歳より前の記憶があまり残っていないように感じたので、生活環境を変えるにはベストな時期だったと思います。ただ、当時は幼稚園の卒園式と小学校の入学式のわずかな間に引っ越しを済ませる必要があり、相当ドタバタしましたね。引っ越し費用も時期的に高くて…3社見積もりを取って約45万円で着地したのですが、他の時期は14万円前後のようで3~4倍高かったのはショックでした。でも、子どもの環境の変化を考えるといい時期だったと思っています。

井上

ピークの時期をずらせば引っ越し費用は抑えられるけど、子どもの卒園・卒業間際に住み替えるのは避けてあげたいですよね。私も小学校への入学前がベストなタイミングと考えていますが、ウチの場合は上の子がアウェイな環境に弱い傾向があるので、子どもたちの性格やその時々の状態に応じて変えていきたいとは思います。

千葉

理想的な物件と出会えるかどうかにも大きく左右されるので、この時期から探すのがベストというのは一概に決めづらいですかね。

小久保

私の場合は両親と住むという条件があったので、探し始めてから住み替えまで2年ほどかかりました。近くの地域への引っ越しと遠方への移住ではまったく異なる判断が迫られるし、またテレワークで週に1回出社するだけなら新幹線で通うという選択肢もあるので、「どんな家に住みたいか」だけでなく「どんな暮らしがしたいか」まで念頭に置きながら、いろいろな可能性を検討できるよう余裕を持った方がいいでしょうね。

これからの理想的な働き方や家族の暮らしが叶う選択肢とは

千葉

初期費用を抑えられるのは魅力的ではありますが、物件自体は単身者向けかなという印象がありました。

小久保

UR賃貸住宅に住んでいる職場の先輩から「URすごくいいよ!」と入居を勧められたことがあり、私も結婚前に新居の選択肢として検討しました。郊外のゆとりある環境にあって、間取りが広くて住みやすそうではあるものの、競争率が高くて入居しづらそうなイメージがありました。

敷地内には四季の変化を感じさせてくれる木々や、子どもがのびのび遊べる公園や広場もあります。また、敷地内や近隣に保育・医療施設なども整備されているため、安心して子育てができる住環境ではないでしょうか。

ところで、今回の座談会にあたって皆さんにはUR賃貸住宅の特徴やさまざまな制度・プランを事前にご覧いただきましたが、特に魅力的に感じたものはありましたか?

井上

私が昔、UR賃貸住宅への入居を検討した頃よりも制度が豊富になった気がします。その中でも特に興味を惹かれたのは、一般的な賃貸住宅で必要な原状回復義務が免除される「UR-DIY」。もともと現在の分譲マンションを購入したのは、自分たちが暮らしやすい空間を実現できるよう自由にリノベしたかったからなので、賃貸でもライフステージに合わせて自由にリノベできるのはかなり魅力的ですね。

千葉

どうせ住み替えるなら生活環境をガラッと変えたいので、私も「UR-DIY」は興味があります。

>>>「UR-DIY」を詳しく見る<<<

※共益費のみこの期間もご負担いただくことになります。※契約時に3ヶ月間の使用契約(家賃無料)と、使用契約満了日の翌日を入居開始とする賃貸借契約を同時に締結いただきます。

高橋

私も、残念ながらDIYはできませんが(笑)「UR-DIY」は面白そうだなと思います。毎月の家賃の支払いでPontaポイントが毎月たまっていく「URでPonta」はお得で魅力的ですよね。

簡単なお手続きで、家賃500円で1Pontaポイントがたまります。子育て中の方には子どもの誕生日に追加でポイントがもらえる嬉しい特典も!

>>>「URでPonta」を詳しく見る<<<

小久保

今検討している二拠点生活を実行するとしたら、入居時の初期費用を抑えられるのは大きなメリットですね。あと個人的には、二世帯住宅で自分の書斎にするつもりだった部屋が子ども部屋になってしまったので、テレワークなどに使える書斎が欲しいのですが…。

なので、郊外であれば比較的費用を抑えながら四人家族の小久保さんにピッタリな物件が見つかると思いますし、小久保さんが現在の住まいを選ぶポイントに挙げていた「自然豊かな環境」も手に入りやすくなりますよ。