冬の寒さと乾燥は健康の大敵!住宅環境の室温・湿度を適切に保つ高断熱・高気密住宅のメリットとは

年末年始にかけて日本列島に強力な寒波が到来し、めっきり冷え込んでしまった今日この頃。

住宅環境の急激な温度低下が健康に与える悪影響として近年は、血圧や脈拍の変動による「ヒートショック」が危険視されていますが、他にも冬の冷え込みによって心身にもたらされる悪影響をご存じですか?

今回は、住宅と健康の関係についての研究に取り組んでいる慶応義塾大学教授の伊香賀俊治先生にご協力いただき、冬場の住宅環境の危険性やその対策についてご紹介します。

室温・湿度の低下による健康リスクとは?

日常生活を健康的に過ごすには、住宅の室温と湿度を適切な状態に保つことが重要。気温は21〜25℃前後、また湿度は50〜60%前後が目安とされています。

ただし冬場は室温と湿度が急激に低下し、その影響で体のさまざまな場所に異常が生じていきます。その最たるものが、ヒートショックの原因でも触れた血圧の乱高下です。

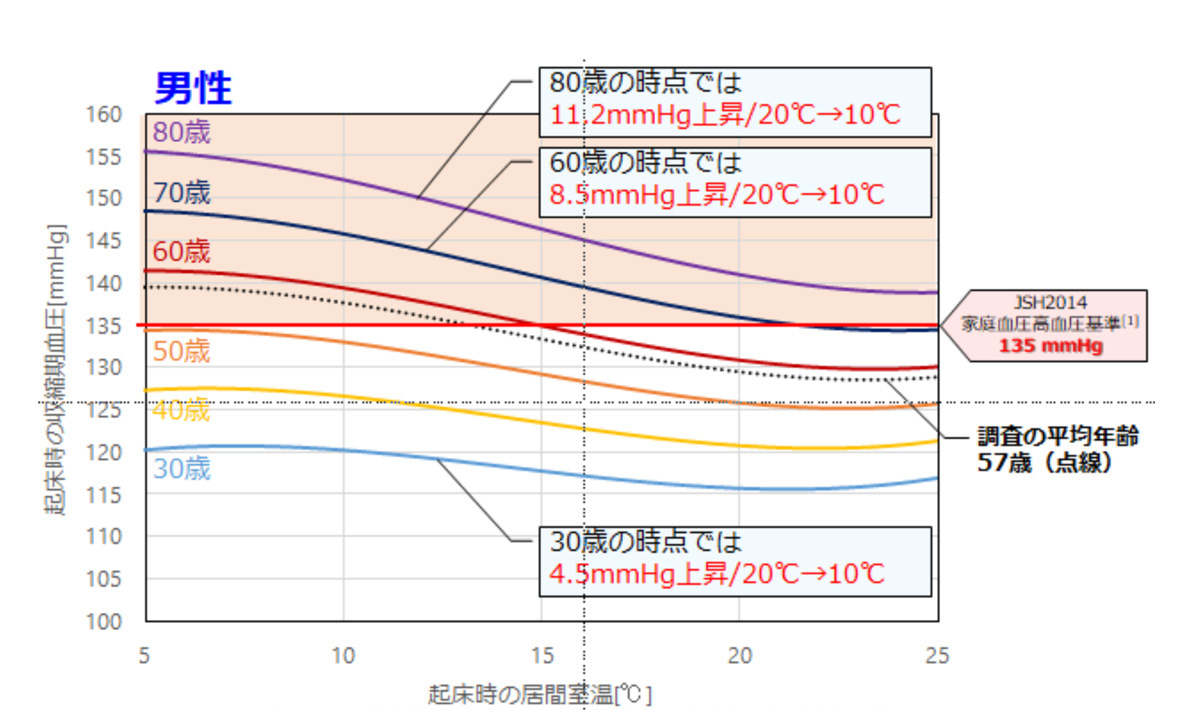

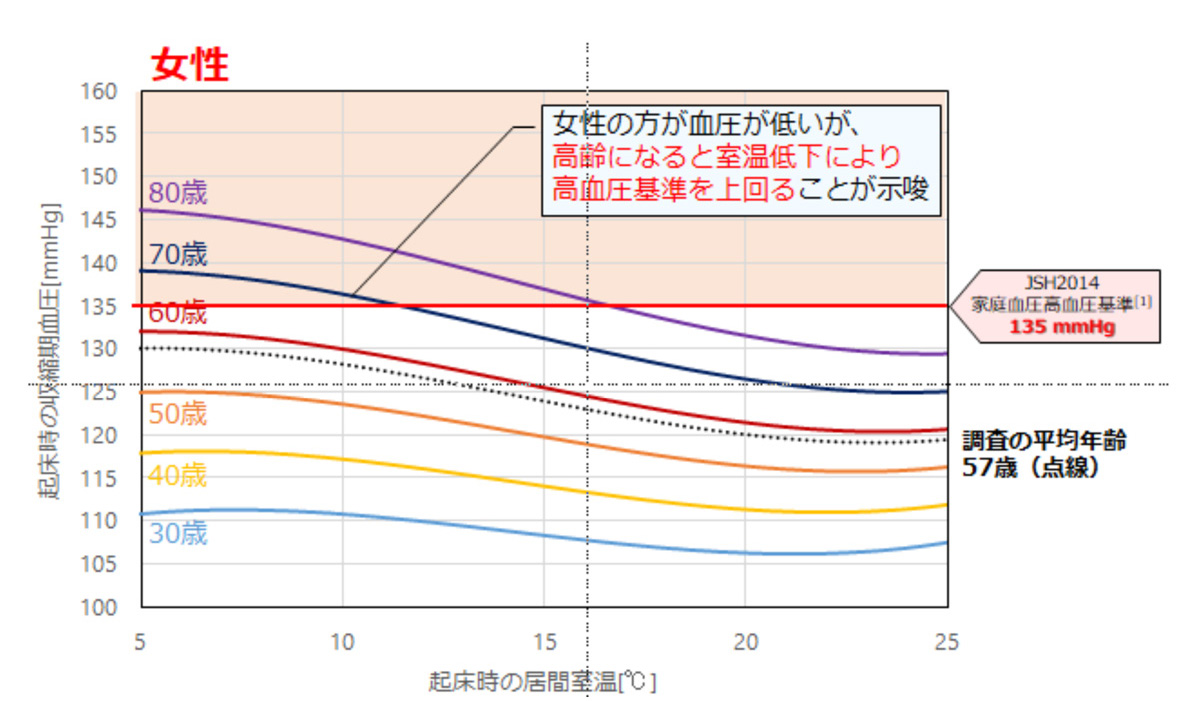

国土交通省によるスマートウエルネス住宅等推進事業の中間報告に携わった伊香賀先生の調査によると、住宅内の室温が低いほど起床時の最高血圧が高くなる傾向が判明。

例えば30歳男性の場合、朝の室温が20℃から10℃に下がると、血圧が4.5mmも跳ね上がります。寒さを感じると体温の発散を防ごうとして血管が収縮するため、血圧が上昇するのです。

【起床時収縮期血圧モデル】

出典:国土交通省報道発表資料(2018年1月25日)、住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する調査の中間報告(第2回)~スマートウェルネス住宅等推進事業の調査の実施状況について~(http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000185.html)

出典:住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する全国調査 第2回中間報告会(2018.1.29)

~国土交通省スマートウェルネス住宅等推進事業調査から室温と血圧・疾患・諸症状や習慣等の分析を通じて得られつつある知見を中間成果として速報〜

室温の低下に伴う血圧の上昇は、高血圧症のみならず心筋梗塞や脳卒中の引き金になってしまいます。

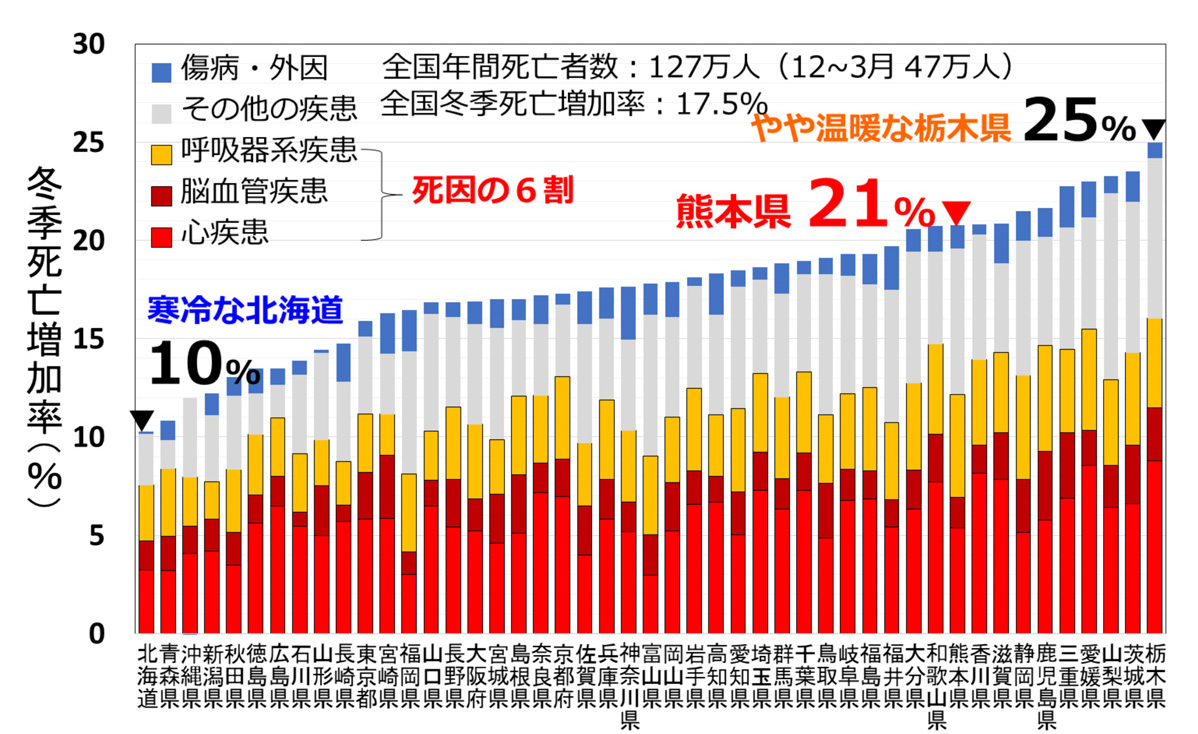

実際、厚生労働省の統計データでも、暖かい季節より12〜3月の冬場の方が死亡率は増加傾向にあるとのこと。その中でも、心疾患・脳血管疾患・呼吸器系疾患が死因の6割を占めているそうです。

ところで、日本で最も外気温の低いはずの北海道が、冬期の死亡増加率が最小値というのは意外な気がしませんか?

伊香賀先生に理由を尋ねたところ、北海道などの寒い地域は断熱住宅の普及率が高く、冬場でも室内では暖かく過ごすことができるからだそうです。

【温暖な県で冬の死亡増加率が大きい】

厚生労働省:人口動態統計(2014年度)都道府県別・死因別・月別より伊香賀教授作成

※冬季死亡増加率:4月から11月の月平均死亡者数に対する12月から3月の月平均死亡者数の増加割合(%)

一方、冬の寒さに伴う湿度の低下も健康に悪影響を与えます。

湿度が低くなると口の中が乾燥して菌が繁殖しやすくなり、さまざまな病気にかかりやすくなってしまうのです。また、かぜウイルスやインフルエンザウイルスも乾燥・低温を好み、寒くなるほど活動や繁殖が活発化してしまいます。

こうした悪影響が大人だけでなく幼い子どもにも及ぶのは当然のこと。

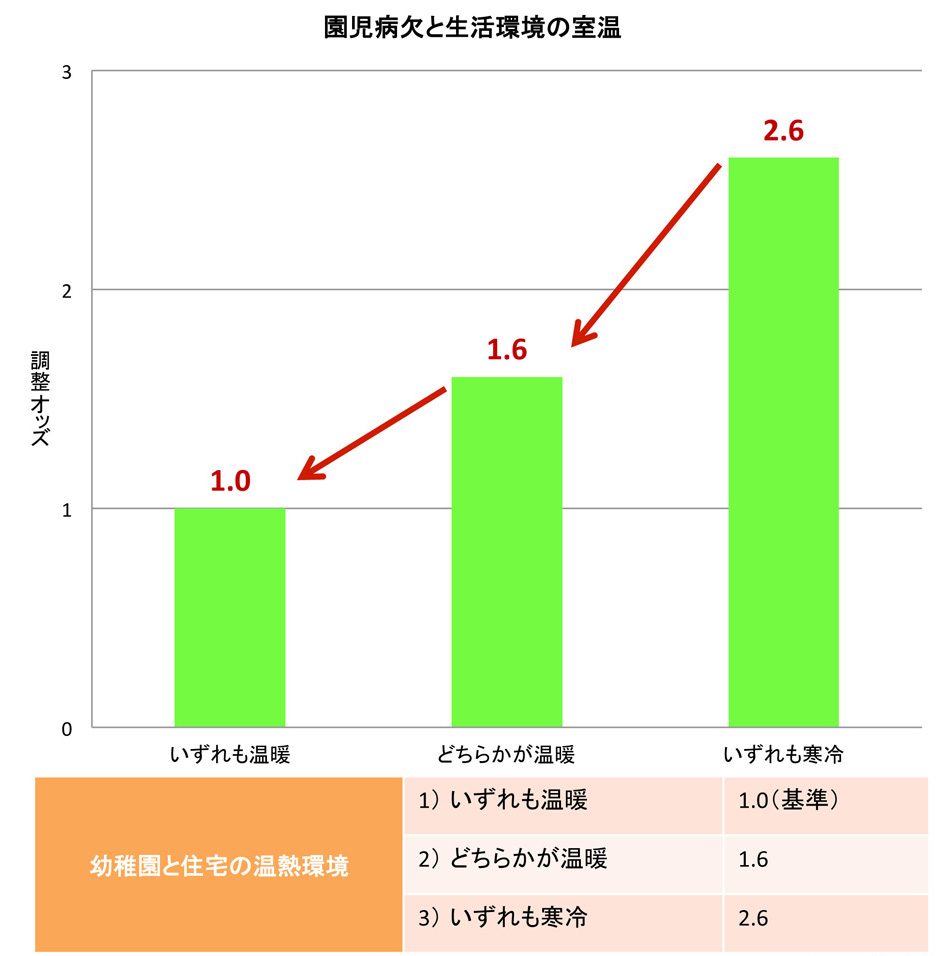

伊香賀先生の研究によると、幼稚園も自宅も寒めの環境だと、いずれも温暖な環境と比べて子どもの病欠率が2.6倍に跳ね上がるのだとか!

家族みんなのために、適切な室温・湿度の管理を心がけたいですね。

【園児病欠と生活環境の室温】

慶應義塾大学伊香賀研究室調査データ(2017年)より作成

室温・湿度が低いと、勉強や仕事の集中力が下がる!

室温と湿度がもたらす影響は健康面だけではありません。実は、勉強や仕事の集中力にも大きな影響を与えるそうです。

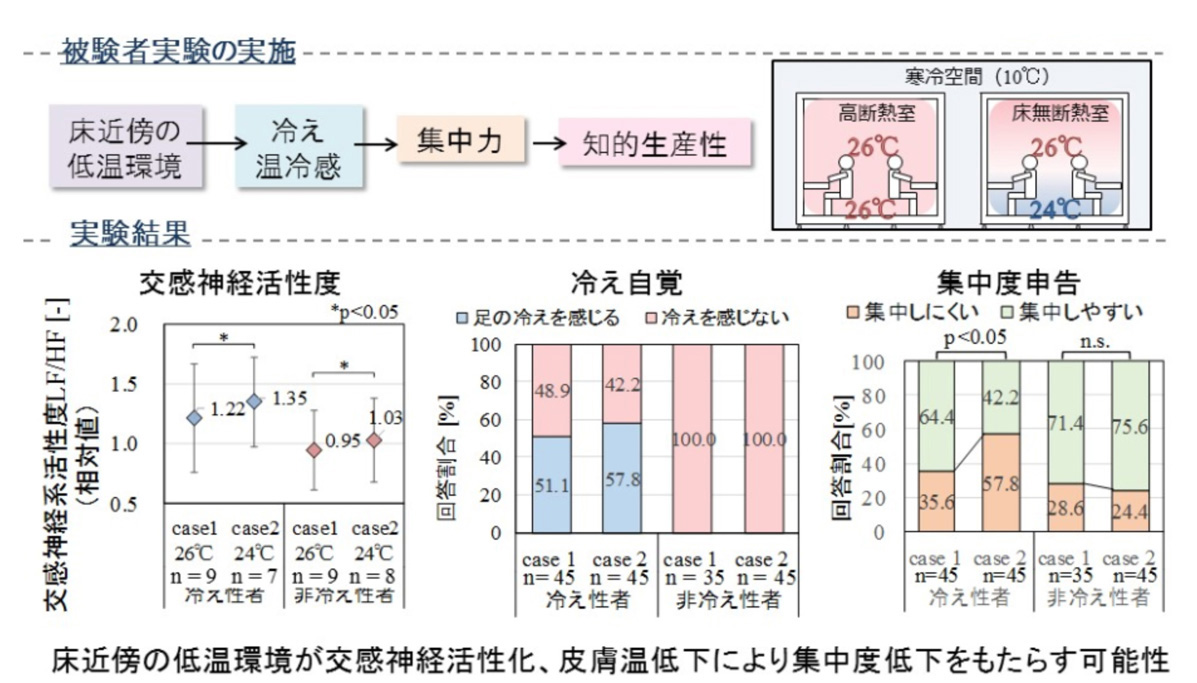

室内の上下温度差が異なる「高断熱室」と「床無断熱室」での比較実験を伊香賀先生が行ったところ、床近辺が冷えている無断熱室での集中力低下が判明。

このメカニズムを尋ねたところ、手足の末端が冷えると血管の収縮および血圧の上昇が引き起こされ、心拍が乱れることによって気が散ってしまい集中力が低下するのだとか。

【床近傍の低温環境と知的生産性の相関】

慶應義塾大学伊香賀研究室HP(http://www.ikaga.sd.keio.ac.jp/group-produ.php)より抜粋

また、昭和女子大学の堤仁美講師の論文(※2)では、湿度と作業効率の相関関係について次のように実証されています。

■低湿度

空気の乾燥のせいでまばたきの回数が増加。その結果、資格によるデータ収集作業において継続的に大きな負の影響が生まれる。

■高湿度

皮膚の濡れが解消されず、70%の湿度環境では疲れを感じやすくなるなど負の影響が認められる。

※2:堤仁美「低湿度環境が在室者の快適性・知的生産性に与える影響に関する研究」(2004年)

つまり、大人の在宅ワークや子どもの学習の効率アップを図るためにも、自宅の室温と湿度を適切な状態に保つことは重要!ということです。

住宅の冷え込み対策として有効な「高断熱・高気密住宅」

ところで、なぜ日本の住宅は冬になるとこうも寒いのか。その理由は、日本の断熱基準が“世界最低レベル”だから。

1970年代のオイルショックを機に欧米で住宅の断熱化が進む一方、日本では対応が遅れ、その結果ドイツと日本の住宅とでは熱貫流率で約4倍も差が開くようになったのです。

こうした側面から“住宅の冷え込み対策”として検討したい選択肢が、壁・床・天井・窓の隙間を最小限に抑え、断熱性の高い素材で建築した「高断熱・高気密住宅」です。

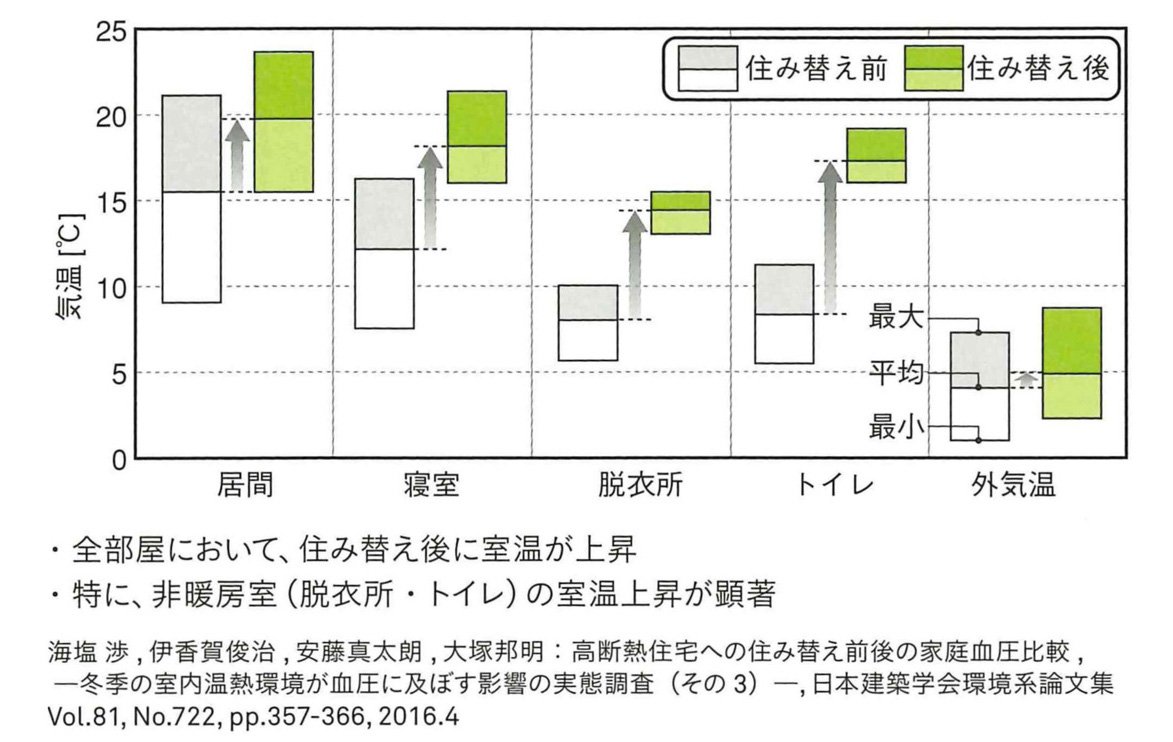

伊香賀先生の研究室では2013〜14年度にかけて、高断熱・高気密住宅「R+HOUSE」との共同研究に取り組み、断熱住宅への転居前後の比較調査を行いました。

R+HOUSEを建てる予定の人に、引っ越し前の冬と引っ越し後の冬にそれぞれ2週間「各部屋の温湿度」「血圧」「体温」「睡眠状況」を測定してもらったところ、室内の各場所の温度に4〜10℃の差が発生しました。

【断熱住宅転居前後の各室室温改善例】

慶應義塾大学伊香賀研究室+HyAS & Co.

R+houseネットワーク著『暮らしやすい家づくりのアイデア』(2018年)より抜粋

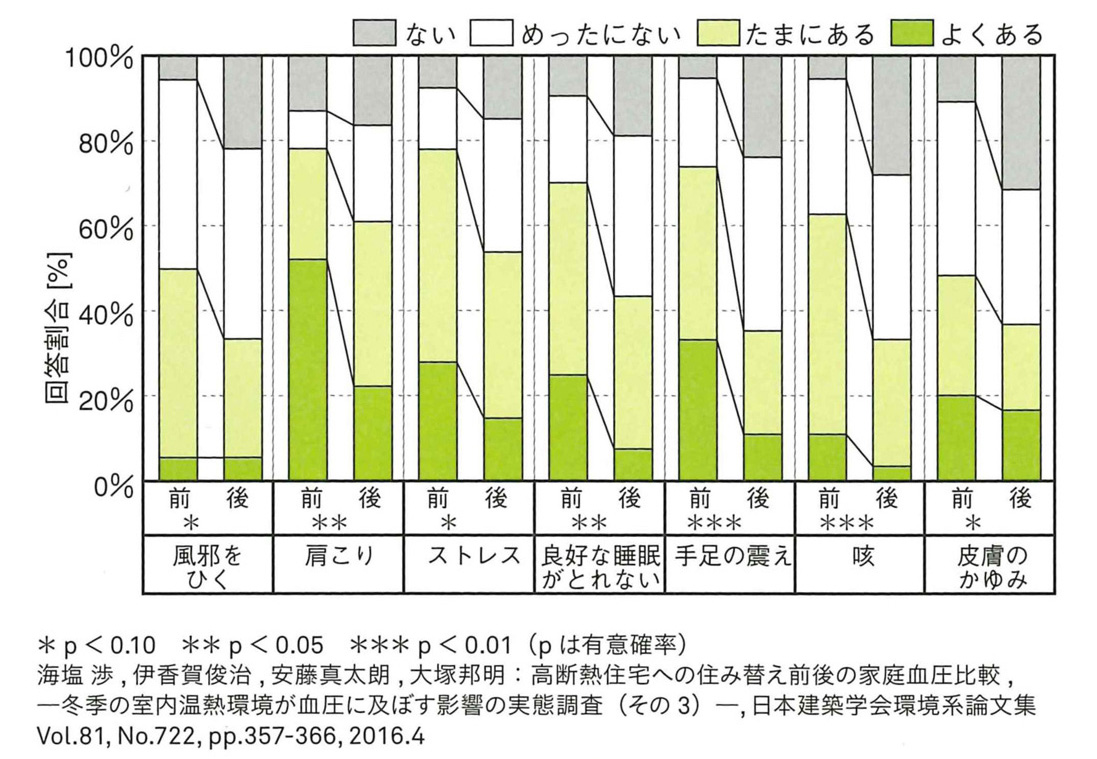

さらに、室内が暖かくなると血流も良くなるため、かぜ・肩こり・睡眠の質などの諸症状が改善されるという結果も出ました。

【断熱住宅転居後に諸症状が改善】

慶應義塾大学伊香賀研究室+HyAS & Co.

R+houseネットワーク著『暮らしやすい家づくりのアイデア』(2018年)より抜粋

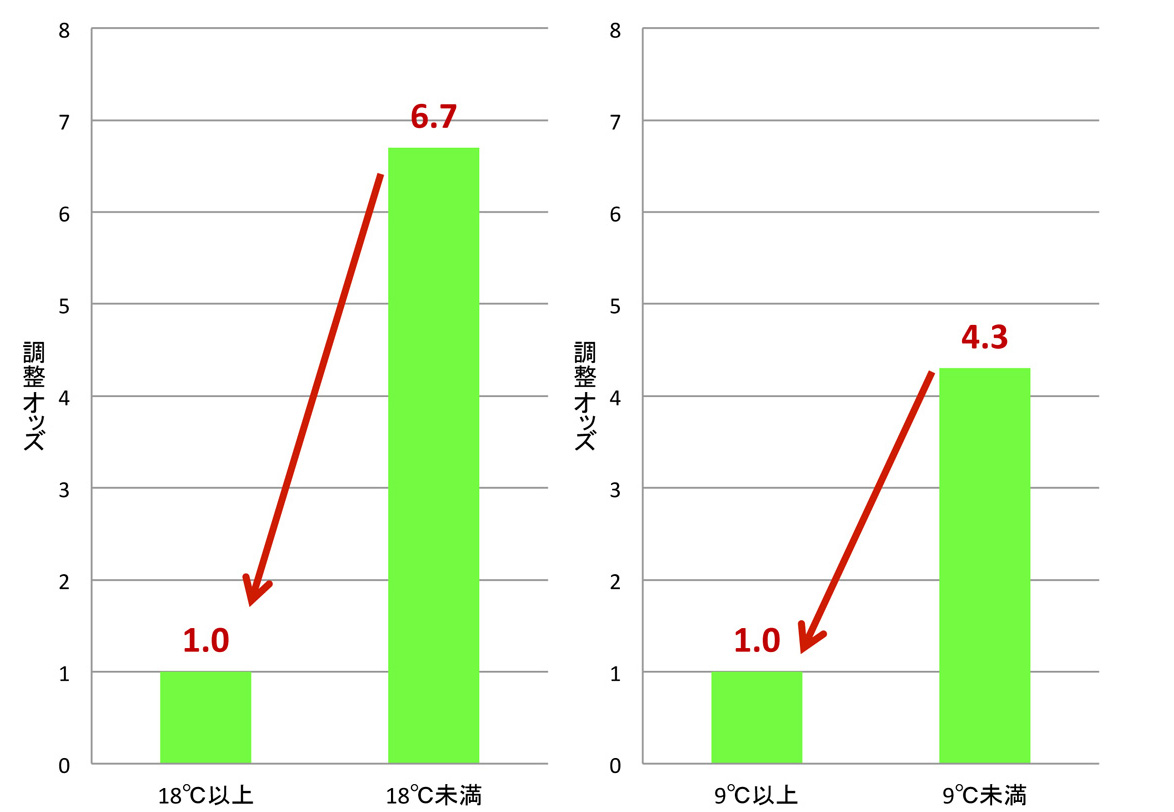

これらは短期間の調査ですが、慶應義塾大学伊香賀研究室をはじめとするグループが高知県梼原町と一緒に10年間かけて行った追跡調査でも、住宅環境が寒いほど高血圧発病率や循環器疾患による死亡率がアップすることが判明。

【寒冷な住まいの10年後高血圧発病確率・4年後循環器疾患死亡確率】

(グラフ左)10年後高血圧発病確率 (グラフ右)4年後循環器疾患死亡確率

JST科学技術振興機構「健康長寿を実現する住まいとコミュニティの創造(伊香賀俊治・星旦二・安藤真太朗)」

社会実証事業 2003年~2013年追跡調査データより作成

つまり、高断熱・高気密住宅のように冬場も暖かい生活環境は、リアルタイムの健康だけでなく将来的な健康寿命を延ばす効果も期待できるということ。

住まいの新築や建て替え・住み替えを検討している方は長い目で見た“先行投資”と考え、冷え込み対策として高断熱・高気密住宅も検討してはいかがでしょうか。

冬の寒さはこれからますます厳しくなることが予想されます。

エアコンや加湿器を有効活用して室内の温度・湿度を適切な状態に管理し、あるいは高断熱・高気密住宅など住まいの性能にも注目して、家族みんなの快適な生活や健康を実現していきましょう。

<協力>

伊香賀俊治 教授(慶応義塾大学理工学部システムデザイン工学科)

1959年東京都生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業、同大学院修了。日建設計 環境計画室長、東京大学助教授などを経て、2006年より現職。専門は建築・都市環境工学。主な研究課題は、住環境が脳・循環器・呼吸器・運動器に及ぼす影響実測と室病・介護予防便益評価(科研費基盤S)など。共著に『建築と知的生産性』(テツアドー出版)、『健康維持増進住宅のすすめ』(大成出版社)、『最高の環境建築をつくる方法』(エクスナレッジムック)など。

■ハイアス・アンド・カンパニー(Hyas&Co.Inc.)

『住宅取得が個人の資産形成に直結する社会の実現』をテーマとして、住宅関連商品・不動産サービス等を開発・展開。価値が30年で「ゼロ」になってしまう家ではなく、「資産価値を維持できる家」として「R+house」など様々な商材を提供する。