お湯割りは20分間の物語を。焼酎を美味しく飲むための方程式とは

飲み手の数だけ飲み方がある「焼酎」の魅力を伝えます

焼酎ナビゲーターの町田です。ライフワークとして焼酎を研究、焼酎業界を応援する活動をしています。

今月から連載をさせていただくことになりました。

飲み手の数だけ存在する焼酎の魅力、多様な飲み方、個性豊かな蔵元さんの紹介など焼酎ワールドをいろんな角度でお伝えします。

今年中には飲み方のノウハウを直接お伝えするリアル企画も開催予定です。ぜひ多様な焼酎スタイルを学び、焼酎とのご縁を楽しく育てていただきたいと思います。

お家で今日頑張った自分へのご褒美の乾杯時間として、家族との対話の促進ドリンクとして、またはお料理をつくるときのキッチンのお供として(笑)、読んでくださった方の焼酎観が前向きに変わる背中の後押しになれば嬉しいです。

これからどうぞよろしくお願いします。

多様性と包容力で楽しめる焼酎の世界、みんなが笑顔に

日本人にとって多様な地酒文化は誇りです。飲み手の格別な一杯の充足を満たすために、蔵元さんはお酒造りに毎回真剣勝負です。

地酒の中でも焼酎は、気楽に自分の好きなように飲み方が開発できて、飲み手の心をゆるめてみんなを笑顔にしてくれます。

焼酎瓶の向こう側には各地域の風土・農業・食文化に立脚した独自のお酒造りの歴史があります。

作り手の哲学・思想が反映されたその焼酎(作品)は毎年の気候・農作物に影響を受けながらワインのビンテージ同様当年ならではの味に仕上がります。

飲み手としては、蔵元さんが素材と対峙して作り上げた作品を五感を総動員して味わいたいもの。念頭に置きたいのは焼酎瓶の向こう側のバックストーリーです。

そこには「畑」があって、作る「人」がいます。

例えば首都圏にいても「飲むことで」畑と生産者を応援できます。

そして「飲み応援」することで、500年以上の歴史がある焼酎伝統産業を次世代へバトンタッチできるのです。

現在日本では人口減少、少子高齢化の影響で業界を問わず市場規模が縮小しています。

お酒業界も例にもれず成人1人当たり酒類消費数量は1992年の101.8Lをピークに減少へ転じ、2016年度には80.9Lとピーク時比較で8割まで減少しています。

成人人口が増加基調であることを考えると、お酒市場を牽引してきた飲酒が習慣となっている世代でさえ飲酒量が減少傾向となっています。

※参照/国税庁 酒のしおり(平成30年度)

地域の産業である焼酎業界も、飲み手が気概をもって蔵元さんや畑の生産者を飲んで応援し、飲み手と作り手との両輪で未来の展望を描いていきたいものです。

「飲んで応援する」機運醸成、みんなで推進していきましょう。

焼酎の魅力は飲み手の数だけ飲み方があること

焼酎の最大の強みと魅力、それは「飲み手の数だけ飲み方があること」です。

春夏秋冬の季節に応じて、ともにグラスを傾ける人の好み次第で、または食べものとのマリアージュ次第で。銘柄とその飲み方の自由度が幅広く、バリエーションは無限です。

そこには、自分自身の飲み方のスタイルを追求する面白さがあり、受け身でなく飲む行為に主体性を発揮できます。

私はこれを「焼酎スタイル」と呼んでいます。

家menをご覧の皆さまにはぜひご自身の焼酎スタイルを確立していただきたいです。そのための基礎情報と方法論を入門編としてお伝えしていきます。

焼酎飲み方のバリエーション。美味しく飲む方程式

焼酎の飲み方にベストな答えはありません。ベストは自分で決めるものです。

焼酎を料理同様に素材としてとらえ、無限のバリエーションから飲む時点で「選ぶ」面白さ・楽しさがあるのです。

その飲み方を方程式で表現すれば、このような式になります。

→ 簡略化すると「焼酎×アルコール度数×飲み方=焼酎スタイル」。

※お湯割りの場合はさらに温度帯が加わります。→「焼酎×アルコール度数×温度帯×飲み方」

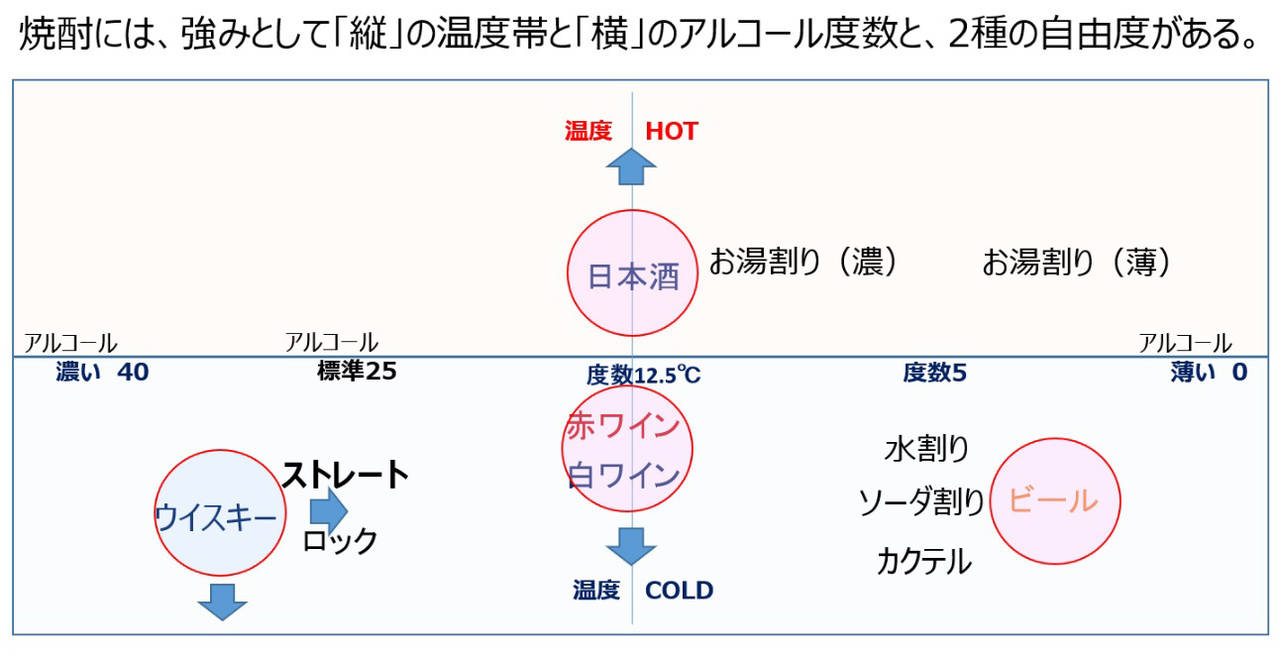

また焼酎には、縦軸の温度帯を選べる自由度と、横軸のアルコールの度数を選べる自由度と2つの自由度があります。

日本酒やワインのような醸造酒は、横軸の「アルコール度数」自由度は固定で選べません。その点、焼酎の強みとして、飲み手のアルコール許容度にあわせて度数を自由にコントロールできることがあげられます。

美味しい焼酎は1:9(25度の場合アルコール度数2.5%)で割っても味わいを楽しめます。

ちなみに焼酎の聖地・鹿児島だけでも113蔵元・2000種以上、宮崎は38蔵元・100種以上と多種多様な銘柄があります。

他に九州だけでも熊本、大分・長崎、福岡と各地で多種多様なラインナップを揃えています。

まずは芋や麦、米、そば、黒糖とか素材のお好みから絞込を進めて、麹(白・黒・黄色)の違いや地域の水の違い、熟成(ウイスキーのように樽の色・香を移す)など味の骨格の違いを段階的に飲み分けていくことをおススメします。

米どころを中心として全国に点在する日本酒の蔵元さんは1400以上、1万以上の銘柄があります。言うなれば日本酒は「銘柄」が選べる楽しみがあります。

一方で焼酎は「銘柄」に加えて「飲み方」も選べる選択の幅広さがあります。これが包容力のあるお酒と言える所以です。

繰り返しですが、飲み方のバリエーション数は飲み手次第で無限です。ここに焼酎を追求する面白さがあります。

焼酎の飲み方にはストライクゾーンがある!お湯割りは20分間の物語を

焼酎選びと同様に飲み方選びも多種多様でありたいもの。ベストな飲み方は一つではありませんが、美味しく飲むためのストライクゾーンがあります。

このストライクゾーンを知ってから、応用編で焼酎を楽しむ幅や可動領域を広げていってほしいです。

この時期特におススメなのは、お湯割りです。

ちなみに焼酎の聖地・鹿児島では年間通してお湯割りという方も少なくありません。今回は、お湯割りを例にストライクゾーン事例をお伝えします。

お湯割りはまじめに言えば(笑)温度帯のマネジメントが大事です。

好みにもよりますが、基本は「20分間の物語」と表現しています。

70℃のお湯を用意して、焼酎を2:8で割ります。

すると60℃まで温度が下がり、大体の目安として1分で1度温度が降りていく展開となります。

お湯割りには美味しく飲める命があり、60℃~40℃までの20分間にできれば飲みほしてほしいです。

この20分には前半と後半があり、前半が香り温度帯、後半が甘み温度帯。この後半に出現する「甘み」が体験できると、お湯割りの世界にハマる方は多いです。

ちなみに慣れてくるとグラスをさわるだけで温度がわかるようになりますが、私自身説明するためにマイ温度計を持ち歩いています。

以下図の通り、アルコール度数は2:8で割る場合は、5度です。

口に入るアルコールのインパクトはソフトで、ビールと同じアルコール度数です。この飲みやすいストライクゾーンを経てお好みで、アルコール度数と温度などお好みで自分流の塩梅を探していただきたいです。

お湯割り以外では、上から温度帯を降りる「お湯割り」に対して、氷から温度帯を上る「ロック」「水割り」「炭酸割り」、それぞれともに常温を目指して味わい・香りが変化します。

一方、常温のお水と焼酎を割る水割りは不変の温度帯を楽しむことができます。個人的には炭酸割りで飲むことも多いです。

さらにカクテルのように自由にオリジナルを創造できるのも焼酎の面白さ。

私自身、最近は自分で淹れた麦茶で割る麦焼酎「麦麦焼酎」を楽しんでいます。

時には東京製造の麦茶、東京製造の麦焼酎でつくり「東京麦麦焼酎」と言ってます(笑)。

焼酎にはこうした自分だけの楽しみ方を披露しあえる楽しみもあります。

蔵元さんと顔が見える関係をつくろう。飲んで畑と伝統産業を応援しましょう

マーケティング用語で「顔が見える関係」という言葉があります。文字通り作る側の生産者と食べる側の消費者の顔がつながることです。

食卓で食べる消費者として、野菜や果物、加工品をつくる生産者のみなさんとリアルに名前を呼びあい対話ができる知り合いになることで、「食べて応援」したいという気持ちが芽生えます。

焼酎も同様に、瓶の向こう側に生産者が見えるようにリアルにつながることで、鹿児島、宮崎、熊本、大分、福岡、東京など各地方の生産者を飲んで応援する機運が醸成できます。

目線を上げて蔵元さんの現地まで行くこともおススメします。

まずはできることからの実践で、東京に全国から生産者が一同に会するイベントへ参加し、直接交流してみてください。

蔵元さんから作りのポイントを聞ける貴重な機会を体験すると「焼酎観」がまるで変わりますよ。

そんな1歩を2019年にぜひ新たに踏み出してみてはいかがでしょうか。

ご参考

●焼酎ノンジョルノ https://kiwa-group.co.jp/19-01-12/

●焼酎楽宴 https://www.facebook.com/tokyoshochurakuen/

以上 初回の入門編的基礎情報でした。

焼酎の多様な世界の封をあけて、今まで以上に飲んで応援をしていきましょう。

ご協力

●大石酒造さん http://www.oishishuzo.co.jp/

●中村酒造場さん http://nakamurashuzoujo.com/