東京島酒の源流を辿る旅【後編】八丈島

趣味・遊び

目次[非表示]

八丈島から始まるめくるめく焼酎界の新たな歴史

青ヶ島から続く東京島酒の源流をたどる旅。続きは本丸・八丈島編です。鹿児島から焼酎文化を八丈島に伝えた丹宗庄右衛門さんに敬意を表して、その足跡をたどっていきます。

目の前のグラスのムコウ側にみえる激動のストーリー、当時の生活ぶりに思いを馳せながらご覧いただければありがたいです。

目の前のグラスのムコウ側にみえる激動のストーリー、当時の生活ぶりに思いを馳せながらご覧いただければありがたいです。

▼東京島酒の源流を辿る旅【前編】青ヶ島 はこちら

焼酎界のレジェンド、丹宗庄右衛門さんとは?現在は「東京島酒166年」

つい数年前まで芋焼酎が生産される都道府県は3つのみでした。焼酎聖地の鹿児島県と宮崎県、そして意外なもう1カ所は東京です。

伊豆七島では昭和後半までは6つの島(大島・新島・三宅島・神津島・八丈島)に14の蔵があって、年間一升瓶23万本の島酒を出荷していました。その他独自の焼酎、青ヶ島のあおちゅうもあります。

東京島酒を誕生させたレジェンド、丹宗庄右衛門さん。彼が八丈島の地に上陸を果たしたのは1853年。今から166年前のことです。時はペリーさん率いる黒船が登場するほぼ同時期。言うなればアフター丹宗庄右衛門さんから時代が180度変わりました。

その意味では、東京島酒を年号化するなら(する必要があるのかという議論はいったん保留にします(笑))2019年は東京島酒166年となります。

伊豆七島では昭和後半までは6つの島(大島・新島・三宅島・神津島・八丈島)に14の蔵があって、年間一升瓶23万本の島酒を出荷していました。その他独自の焼酎、青ヶ島のあおちゅうもあります。

東京島酒を誕生させたレジェンド、丹宗庄右衛門さん。彼が八丈島の地に上陸を果たしたのは1853年。今から166年前のことです。時はペリーさん率いる黒船が登場するほぼ同時期。言うなればアフター丹宗庄右衛門さんから時代が180度変わりました。

その意味では、東京島酒を年号化するなら(する必要があるのかという議論はいったん保留にします(笑))2019年は東京島酒166年となります。

東京島酒元年(笑)1853年までは、日本酒文化圏の八丈島。八丈島スタイルの日本酒が生産されていました。

当時は玄米3升5合に粟の麹(こうじ)一升5合と水5升を加えて濁酒(どぶろく)7升が出来たそうです。ただ島は農地が限られること、塩害などで米の収穫が少ないため貴重なお米を使ったお酒造りは禁止となり、1828年(文政11年)には冠婚葬祭など特別の場合以外、酒造りができなくなってしまいました。東京島酒元年より25年前のことです。

当時は玄米3升5合に粟の麹(こうじ)一升5合と水5升を加えて濁酒(どぶろく)7升が出来たそうです。ただ島は農地が限られること、塩害などで米の収穫が少ないため貴重なお米を使ったお酒造りは禁止となり、1828年(文政11年)には冠婚葬祭など特別の場合以外、酒造りができなくなってしまいました。東京島酒元年より25年前のことです。

今日の島酒の原点となる八丈島から始まる乾坤の一滴

そこで登場した救世主が、流されてきた丹宗庄右衛門さんです。

そもそも「流された」という表現でなぜ八丈島にご登場なのか。多少俯瞰的に思考の下地を作る必要があるため、当時の島に戻り話しを広げます。伊豆七島は文書として最初に記された伊豆大島への流刑(日本書紀)をはじめ、奈良時代には遠流の地に定められました。

江戸時代には幕府直轄の「法定流刑地」となり、分かりやすく言えば海の牢獄という位置づけです。今では羽田から飛行機で30分ほどですが、江戸から290km離れた八丈島は都からすれば果ての果て、風に依存する船旅では10日から20日を所要しました。さらには風待ちで足かけ2年に及ぶこともあったそう。

流人は「流人罪名帳」など罪人帳にその名を記載されていますが、その数は4600人以上。焼失や散逸したものも含めれば5000人以上ともいわれます。江戸で裁きを受けて遠流が決まると春秋2回出航する五百石の御用船に乗って島へ向かうルートを取ります。

特に八丈島便は三宅島にて風待ちをするルートもありました。流人ストーリーの全容を明らかにするのは本論ではないので詳細は避けますが、流されてくる方々は政治犯や知識人も多く本土の知識、情報、文化を伝播する役割を担っていました。そもそも本当に悪いことをすれば極刑になりますから。

そもそも「流された」という表現でなぜ八丈島にご登場なのか。多少俯瞰的に思考の下地を作る必要があるため、当時の島に戻り話しを広げます。伊豆七島は文書として最初に記された伊豆大島への流刑(日本書紀)をはじめ、奈良時代には遠流の地に定められました。

江戸時代には幕府直轄の「法定流刑地」となり、分かりやすく言えば海の牢獄という位置づけです。今では羽田から飛行機で30分ほどですが、江戸から290km離れた八丈島は都からすれば果ての果て、風に依存する船旅では10日から20日を所要しました。さらには風待ちで足かけ2年に及ぶこともあったそう。

流人は「流人罪名帳」など罪人帳にその名を記載されていますが、その数は4600人以上。焼失や散逸したものも含めれば5000人以上ともいわれます。江戸で裁きを受けて遠流が決まると春秋2回出航する五百石の御用船に乗って島へ向かうルートを取ります。

特に八丈島便は三宅島にて風待ちをするルートもありました。流人ストーリーの全容を明らかにするのは本論ではないので詳細は避けますが、流されてくる方々は政治犯や知識人も多く本土の知識、情報、文化を伝播する役割を担っていました。そもそも本当に悪いことをすれば極刑になりますから。

丹宗庄右衛門さんの足跡がここにも

いよいよ本論。丹宗庄右衛門さん、お酒禁止令も出る八丈島の世の中に現れます。

江戸時代後期といえば八丈島はお隣の恵まれた青ヶ島とは違い飢饉の島。お米は貴重で、島民の日常食は麦・粟・里芋(今でも八丈島のソウルフード)・明日葉が中心でした。

江戸時代後期といえば八丈島はお隣の恵まれた青ヶ島とは違い飢饉の島。お米は貴重で、島民の日常食は麦・粟・里芋(今でも八丈島のソウルフード)・明日葉が中心でした。

発令された禁酒令から26年を経て(東京島酒前26年)、薩摩藩の廻船問屋・丹宗庄衛門さんが薩摩藩の命を受け、自らが手がけた密貿易の罪で八丈島へ流されてきました。背景として、当時薩摩藩の財政立て直しに貢献するために薩摩商人が琉球を経由して明と清の国と貿易し、一部を幕府に内密に売って利益を上げていました(反物類や象牙・陶器・朝鮮人参・真珠・甘草・琥珀などなど)。

丹宗庄右衛門さんは、当時の薩州出水郡阿久根村の廻船問屋9代目当主で、本名は直房(生まれは1812年6月24日)。41歳の時に「唐物一件の科」により八丈島に流罪。三宅島で半年の間、風を待って、秋船で八丈島へ到着したのです。

この際、三宅島でも焼酎文化をお伝えしてきたそう。ちなみに薩摩芋が新島から伝わったのは八丈便が三宅島と新島を中継港として立ち寄っていたため。当時新島は「中江戸」とも呼ばれ繁盛していたそうです。

八丈島に上陸してまず丹宗庄右衛門さんが驚いたことはお酒の禁止令でした。要は、米を使わなければお酒を造ってもよいとのことなので、当日すでに栽培されていた八丈島の薩摩芋を使って焼酎を製造したところ、大変好評で島中に広まったそうです。

丹宗庄右衛門さんは、当時の薩州出水郡阿久根村の廻船問屋9代目当主で、本名は直房(生まれは1812年6月24日)。41歳の時に「唐物一件の科」により八丈島に流罪。三宅島で半年の間、風を待って、秋船で八丈島へ到着したのです。

この際、三宅島でも焼酎文化をお伝えしてきたそう。ちなみに薩摩芋が新島から伝わったのは八丈便が三宅島と新島を中継港として立ち寄っていたため。当時新島は「中江戸」とも呼ばれ繁盛していたそうです。

八丈島に上陸してまず丹宗庄右衛門さんが驚いたことはお酒の禁止令でした。要は、米を使わなければお酒を造ってもよいとのことなので、当日すでに栽培されていた八丈島の薩摩芋を使って焼酎を製造したところ、大変好評で島中に広まったそうです。

焼酎聖地・薩摩藩から直接取り寄せた焼酎を造る道具たち

その後鹿児島から焼酎に適した品種の薩摩芋と製造用具一式を取り寄せ、本格的な焼酎の製造方法を伝えました。八丈島の歴史が書かれた書物「八丈実記(著:近藤富蔵)」には「島人これを習うて五村の大益を得たりと、賞嘆せざるものなし」と記されています。

日本酒に代わり堂々と地域食材を使って製造できる独自のお酒の誕生を、当日の庶民が喜んでいる様子が行間からも伝わってきます。あおちゅうが青ヶ島で独自に花開いた製法も、この八丈島の焼酎造りの技術が基礎になっています。

焼酎文化を八丈島で昇華させた丹宗庄右衛門さんはその後、15年の年月を経て1868年(明治元年かつ東京島酒15年)に明治維新の恩赦により、八丈島でご縁のあった奥様とお子さんと一緒に阿久根村に戻られたそうです。東京島酒への多大なる貢献に感謝です。

当時の具体的な様子は、八丈島文化を紐解ける情報の宝庫・民俗資料館で調べることができます。今回の旅でも八丈島の歴史第一人者の伊藤さんにご教示いただき理解が深まりました。八丈島へお越しの際はぜひ!

日本酒に代わり堂々と地域食材を使って製造できる独自のお酒の誕生を、当日の庶民が喜んでいる様子が行間からも伝わってきます。あおちゅうが青ヶ島で独自に花開いた製法も、この八丈島の焼酎造りの技術が基礎になっています。

焼酎文化を八丈島で昇華させた丹宗庄右衛門さんはその後、15年の年月を経て1868年(明治元年かつ東京島酒15年)に明治維新の恩赦により、八丈島でご縁のあった奥様とお子さんと一緒に阿久根村に戻られたそうです。東京島酒への多大なる貢献に感謝です。

当時の具体的な様子は、八丈島文化を紐解ける情報の宝庫・民俗資料館で調べることができます。今回の旅でも八丈島の歴史第一人者の伊藤さんにご教示いただき理解が深まりました。八丈島へお越しの際はぜひ!

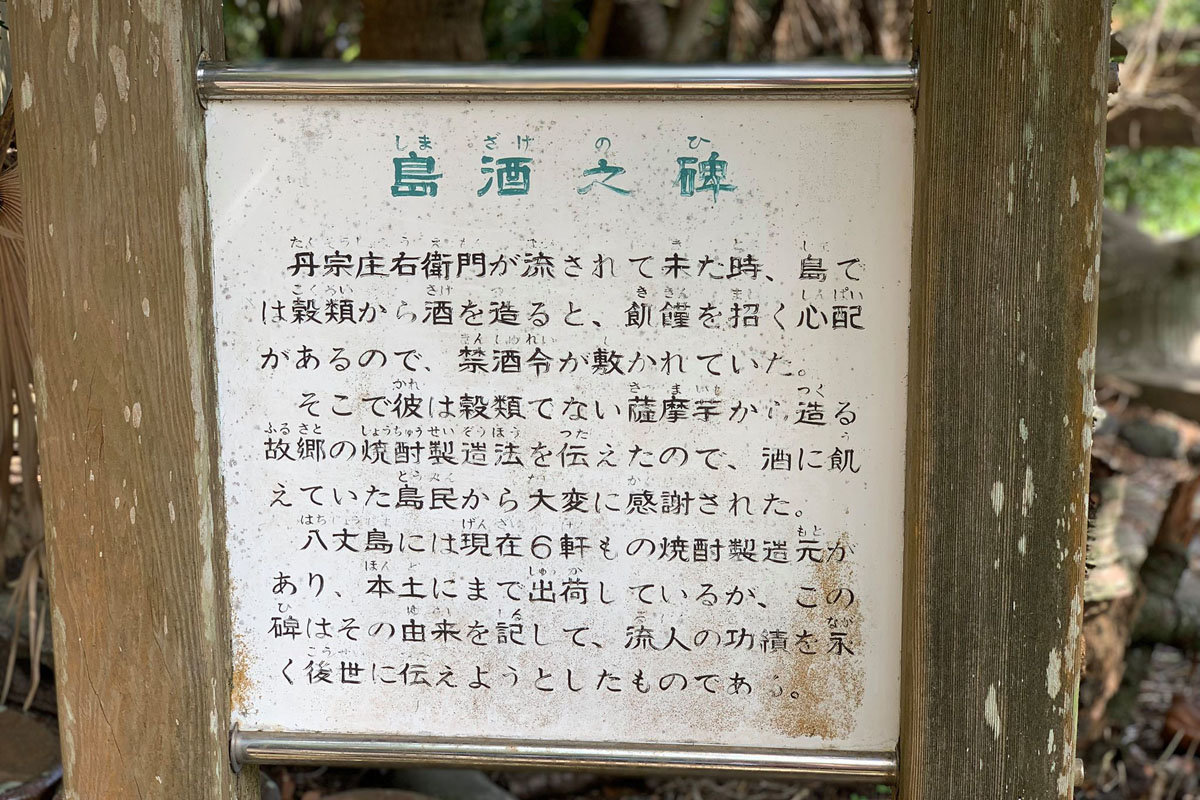

丹宗庄右衛門さんの足跡が記念碑にもなっています

昭和42年(東京島酒112年)に島の焼酎文化を語り継ぐセレモニーが行われました。丹宗庄右衛門さんの御尽力に敬意を表した記念碑が披露され、八丈島役場近くの護神公園に島酒の碑が建てられたのです。

碑と呼ばれていますが、実はその形は写真の通り、島酒を醸造するための甕が飾られています。この設立の除幕式には、丹宗庄右衛門さんの曾々孫にあたる鹿児島県阿久根市市長の丹宗忠氏が招かれたそうです。

東京島酒の未来を握るリーダー、八丈興発・小宮山さん

八丈島で花開いた焼酎文化は、伊豆の各島々にてローカライズされていきました。その各島の焼酎をオール東京島酒として、東京オリンピックの機運に乗ってブランド化を推進していこうとチームを牽引しているリーダーがいます。八丈興発さんの3代目社長・小宮山善友さんです。

八丈興発 http://www.hachijo-oni.co.jp/

八丈興発 http://www.hachijo-oni.co.jp/

蔵の玄関には先人が大事に使い磨き上げてきた焼酎用の甕がずらり。

情け嶋の3文字を見て、身が引き締まります。

小宮山さんは八丈島の人気ブランド「情け嶋」のファンの輪を広げながら、オール東京島酒の未来を誰よりも考え行動されています。ちなみに「情け嶋」の名前の由来は「沖で見たときゃ 鬼島と見たが 来てみりゃ 八丈は 情け嶋」という民謡(ショメ節)から頂いたとのこと。飲んで次世代へつなぎたい思いが投影されています。

お訪ねした時はちょうど仕込みがスタートしたタイミング。蒸した麦に白麹を混ぜ込む絶妙な時間をライブで見ることができました。

美味しい焼酎を造るのは蒸留と濾過だ、とその信念に基づきオリジナル蒸留器から仕込みプロセスを一通りご説明いただきました。

ご案内いただいた中で、一番期待が膨らむ場面はオリジナルの焼酎を熟成させている貯蔵室。

たくさんのステンレスの樽で寝かせている焼酎の傍らにあるのは2つの樽。特別なルートで入手したこの樽は期限限定でお借りしているそう。中身は樽にて熟成・色をつける予定の「麦冠」。匂いをかがせていただきましたが別格な風味がすでに醸しだされています。

ご案内いただいた中で、一番期待が膨らむ場面はオリジナルの焼酎を熟成させている貯蔵室。

たくさんのステンレスの樽で寝かせている焼酎の傍らにあるのは2つの樽。特別なルートで入手したこの樽は期限限定でお借りしているそう。中身は樽にて熟成・色をつける予定の「麦冠」。匂いをかがせていただきましたが別格な風味がすでに醸しだされています。

麦冠は控え目な香ばしさと甘さが同居した味わい。「日本に冠たる焼酎を八丈島から造りたい」というメッセージが瓶の中に封じ込まれ、樽で熟成されている新コンセプトの麦冠は静かに開封の時を待ち、日々ゆっくりとその味を磨き上げています。

丹宗庄右衛門さんの意を継いだ八丈島のリーダー小宮山さん。東京島酒の輪を広げ、笑顔の華を咲かせるために今日も各地を奔走しています。

八丈島で採れた芋だけを使用した「芋焼酎 庄右ェ門」に代表される丹宗庄衛門さんを冠した焼酎を造り続けているのは、その哲学思想を常に焼酎の内包したい八丈島の島民性が根付いているのかもしれません。

丹宗庄右衛門さんの意を継いだ八丈島のリーダー小宮山さん。東京島酒の輪を広げ、笑顔の華を咲かせるために今日も各地を奔走しています。

八丈島で採れた芋だけを使用した「芋焼酎 庄右ェ門」に代表される丹宗庄衛門さんを冠した焼酎を造り続けているのは、その哲学思想を常に焼酎の内包したい八丈島の島民性が根付いているのかもしれません。