アナログ遊びで子どもの能力を伸ばす!TVゲーム以外でオススメのおうち時間の過ごし方

教育

目次[非表示]

おうち時間を有意義に過ごせる遊びとは?

コロナ禍で外出の機会が減ったことに加え、寒い季節になるとおうち時間が必然的に増えますよね。そんな中、子どもとのおうち遊びがマンネリ化してしまい、「ネタが尽きた」「子どもが夢中になれる遊びが欲しい」と悩んでいるパパママは多いのではないでしょうか。

TVゲームや携帯型ゲームなら飽きずに遊べるけど、デジタルな遊びは視力低下や脳への刺激が心配…。せっかく自由に使えるおうち時間を、子どもにとって有意義なものにしたいというのもパパママ共通の願い。おうち遊びをただの時間潰しではなく、子どもの感性を磨いたり能力を伸ばすきっかけにできたら、親としてこんなに嬉しいことはありませんよね。

そこで今回は、子どもが時間を忘れて熱中することができ、なおかつさまざまな能力アップも期待できる、デジタルオフなアナログ遊びをいくつかご紹介します。

TVゲームや携帯型ゲームなら飽きずに遊べるけど、デジタルな遊びは視力低下や脳への刺激が心配…。せっかく自由に使えるおうち時間を、子どもにとって有意義なものにしたいというのもパパママ共通の願い。おうち遊びをただの時間潰しではなく、子どもの感性を磨いたり能力を伸ばすきっかけにできたら、親としてこんなに嬉しいことはありませんよね。

そこで今回は、子どもが時間を忘れて熱中することができ、なおかつさまざまな能力アップも期待できる、デジタルオフなアナログ遊びをいくつかご紹介します。

「創造力」と「集中力」を育むオススメおうち遊び

育児メディア「HugKum」が行った調査(※1)によると、コロナ禍で制約の多い生活を送る中、子どものどんな力を伸ばしたいか?という質問に対して、「創造力」「集中力」が1位と2位に。2020年度から始まった小学校の新学習指導要領では知識だけでなく思考力も重視されるようになり、自分で物事を考えて何かを創り出す力は、これからの未来を生きる子どもたちに必要な能力なもの。また、集中力も学習に取り組むために重要な力であり、納得の結果です。

①アクアビーズ

創造力と集中力を育むアナログ遊びの一つとして注目したいのが「アクアビーズ」。アクアビーズとは、イラストシートに合わせてビーズを並べ、きりふきで水をかけるだけで簡単にビーズアートが作れるメイキングトイです。似たような遊びで、並べたビーズにアイロンをかけて仕上げる「アイロンビーズ」がありますが、小さな子どもが高温のアイロンに近づくのが心配な方には、最初から最後の工程まで安心して子どもに任せられるアクアビーズはオススメです。

アクアビーズで得られる大きな効果は、細かいビーズを並べていくという手先を使う遊びによって集中力が養われること。また、完成した作品(動物、乗り物、キャラクターなど)は飾っておくだけでなくごっこ遊びに使うこともでき、想像力を育むことも可能。デザインも自由自在なので、男の子・女の子問わず夢中に遊べそうですね。

アクアビーズで得られる大きな効果は、細かいビーズを並べていくという手先を使う遊びによって集中力が養われること。また、完成した作品(動物、乗り物、キャラクターなど)は飾っておくだけでなくごっこ遊びに使うこともでき、想像力を育むことも可能。デザインも自由自在なので、男の子・女の子問わず夢中に遊べそうですね。

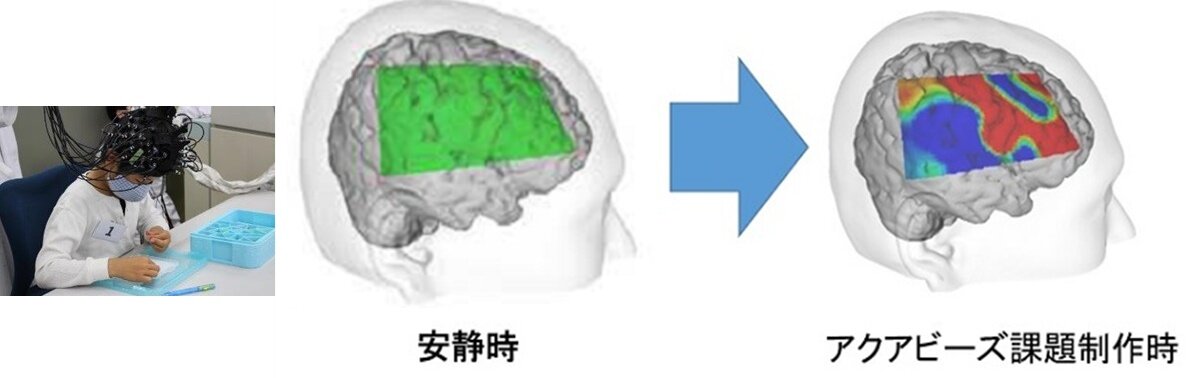

また、アクアビーズを販売するエポック社が、諏訪東京理科大学 篠原研究室の協力で「アクアビーズが脳に与える影響」を調査(※1)したところ、アクアビーズを行っている最中は、前頭前野が特に活性化していたことが判明しました。前頭前野とは、目の前の障害や誘惑に惑わされずに目標を達成するための「実行機能」(ワーキングメモリ、反応抑制、行動の切替)に関わる部分。この結果について、諏訪東京理科大学・工学部情報応用工学科の篠原菊紀教授は次のように考察しています。

アクアビーズ遊びは「細かい部分を把握して場所に置いていく」ということをやっているので集中力を要求され、かつどの位置に移動させるのか確認し一時的な記憶を使いながら作業しています。この前頭葉の主たる機能である、ワーキングメモリと言われる力が盛んに使われていることが証明できると思います。

このアクアビーズ遊びで特徴的なのは、右と左の前頭葉の活動が高まるうちに、他の部位の活動がかなり抑制されている点だと思います。これは、細かい部分に集中することで、他の余計な脳活動を抑制するのだろうと推測しています。

②レゴ ブロック(ブロック遊び)

子どもがずっと集中して取り組めるアナログ遊びの定番といえば「レゴ ブロック」。特別な工具や技術も使わず、パーツを自分の手で組み合わせることでどんなものでも作れるというシンプルさが最大の魅力です。そして、パズルやTVゲームのようにあらかじめ設定されたゴールがなく、パーツの組み合わせ方も無限大なので、試行錯誤しながらいつまでだって没頭することができます。

教育ジャーナリストのおおたとしまさ氏は、そんなレゴ ブロックの学習効果を次のように挙げています(※2)。

教育ジャーナリストのおおたとしまさ氏は、そんなレゴ ブロックの学習効果を次のように挙げています(※2)。

学校の勉強は、あらかじめ決められた正解に速く正確にたどり着くことを目的にしがちです。それが子供たちの学びの意欲をそいでしまうことがあります。でもレゴ ブロックの場合、正解は自分の中にあります。旧来の学校の勉強ではなかなか伸ばせない探究心・創造力を、レゴ ブロックは刺激してくれるのだと考えられます。

さらにおおた氏は学校教育の現状と紐づけて「今、教育の現場では、正解のない問いを子供たちに与え、課題発見・解決能力を鍛える活動が盛んに行われようとしています。レゴ ブロックは正解のない時代に自ら目指すべきものを設定し、試行錯誤を繰り返しながらそれに近づいていく体験ができる」と指摘。つまりレゴ ブロック遊びは、先の読めないこれからの時代に必要な「生きる力」も伸ばしてくれるということです。

なおレゴ ブロックには「デュプロ」という幼児向けサイズ(縦横高さが通常のレゴ ブロックの倍)もあります。小さなブロックの誤飲が心配だったり、細かいブロックだと子どもの年齢的に難しそう…という方は、入門編としてデュプロから始めてみるといいですよ。

※2:レゴジャパン株式会社「東京六大学出身者600名に聞いた「レゴと知育の関連性に関する調査」」

▼あわせて読みたい

なおレゴ ブロックには「デュプロ」という幼児向けサイズ(縦横高さが通常のレゴ ブロックの倍)もあります。小さなブロックの誤飲が心配だったり、細かいブロックだと子どもの年齢的に難しそう…という方は、入門編としてデュプロから始めてみるといいですよ。

※2:レゴジャパン株式会社「東京六大学出身者600名に聞いた「レゴと知育の関連性に関する調査」」

▼あわせて読みたい

「空間認識能力」を育むオススメおうち遊び

他にも子どもが生きていく上で大切な力として注目されているのが「空間認識能力(空間認識力・空間認知能力)」。空間認識能力とは、物体の位置や形状・方向・大きさなどの状態や位置関係を素早く正確に認識する能力のこと。地図や図形を正しく理解するのに必要で、立体図形問題を正しく解いたり、三次元の立体物を二次元化するという絵を描く能力にも関係します。また、球技をはじめとするスポーツ競技においても、フィールド上のプレイヤーの動きを把握しながらボールの速度や軌道を見極める際に、高度な空間認識能力が要求されるそうです。

そんな空間認識能力を育むアナログ遊びの一つが、先ほど紹介したレゴ ブロックに代表されるブロック(積み木)遊び。さまざまな形をしたブロックを縦や横に組み合わせていくことで、ものの形や空間の広がりを理解するのに役立ちます。子どもの空間認識能力の研究者であるジェイミー・ジロー助教授が2015年に発表した論文(※3)によると、パズル・ブロック・ボードゲームで週6回以上遊ぶ子どもは、ほかの子どもよりも空間認識能力が高く測定されたそうです。

※3:Jamie J Jirout, Nora S Newcombe「Building blocks for developing spatial skills: Evidence from a large, representative US sample」

そんな空間認識能力を育むアナログ遊びの一つが、先ほど紹介したレゴ ブロックに代表されるブロック(積み木)遊び。さまざまな形をしたブロックを縦や横に組み合わせていくことで、ものの形や空間の広がりを理解するのに役立ちます。子どもの空間認識能力の研究者であるジェイミー・ジロー助教授が2015年に発表した論文(※3)によると、パズル・ブロック・ボードゲームで週6回以上遊ぶ子どもは、ほかの子どもよりも空間認識能力が高く測定されたそうです。

※3:Jamie J Jirout, Nora S Newcombe「Building blocks for developing spatial skills: Evidence from a large, representative US sample」

CUBORO überraschende Bahn aus 12 Würfeln

出典: YouTube

ブロックのおもちゃといえば、棋士の藤井聡太さんがプロデビューした頃、幼少期に遊んでいたというスイス製の木製おもちゃ「キュボロ」が話題になりましたよね。木製のブロックに掘られた溝でビー玉を転がす遊びですが、溝をうまくつなげて道になるようブロックを組み合わせることで、空間認識能力が鍛えられるそうです。簡単そうに見えて意外と奥が深く、大人も一緒にハマりそう!

①ジグソーパズル

前項の研究でも触れたように、ジグソーパズルも空間認識能力を培うことができるアナログ遊び。ピースを見比べて手に取り「これをここに置いて組み合わせると、こんな絵柄になるはず」と予想しながら埋めていくのは、まさに空間認識能力を必要とする遊びです。ブロック遊びとは対照的に定められた完成形=ゴールがありますが、完成形の絵柄から逆算していく行程は論理的思考力や推理力も養われることでしょう。

またジグソーパズルは年齢や子どものレベルに応じてピースの数などの難易度を選べるので、小さな子どもでも楽しみやすいのがメリット。好きなキャラクターの絵柄のパズルを買えば、最後まであきらめることなくチャレンジできそうですね。

またジグソーパズルは年齢や子どものレベルに応じてピースの数などの難易度を選べるので、小さな子どもでも楽しみやすいのがメリット。好きなキャラクターの絵柄のパズルを買えば、最後まであきらめることなくチャレンジできそうですね。

②折り紙

幼児教育を研究する秋田大学の瀬尾知子准教授らの論文(※4)によると、昔から子どもにとって最も身近な遊びの1つである「折り紙」も、空間認識能力を育むことができるそうです。平面の正方形を折ってさまざまな立体物を作り出すことによって、図形の構成力や空間認識力を深め、想像で遊ぶ機会を増やすことにつながるのだとか。

また折り紙は、1枚だけで作品を制作・完結させる以外にも、折り紙でいくつかの形のパーツを作って、ロケットや花など複雑な作品として組み上げる “造形遊び”も可能。いわばブロックや模型作りのような遊び方によって、自分ならではの表現をより深く追求することもできます。しかも紙だからブロックよりもパーツを自由自在に作ることができ、子どもの創造力をより柔軟に引き出してくれそう。1枚だけで複雑な作品を折れるほど手先が器用でなかったり、ブロックおもちゃの対象年齢に達していない小さな子どもにぜひオススメです!

※4:瀬尾知子・戸次佳子・沢井佳子「2、3歳児の折り紙を用いた形構成の過程」

アナログ遊びのいいところは、特別な道具や専門的な技術をさほど必要とせず、「これ」という特殊な制約もないため直感的に楽しめること。今回ご紹介したものは世代を問わず誰でも取り組みやすいものばかりなので、ぜひ家族みんなでアナログ遊びに熱中してみてください。

▼あわせて読みたい

また折り紙は、1枚だけで作品を制作・完結させる以外にも、折り紙でいくつかの形のパーツを作って、ロケットや花など複雑な作品として組み上げる “造形遊び”も可能。いわばブロックや模型作りのような遊び方によって、自分ならではの表現をより深く追求することもできます。しかも紙だからブロックよりもパーツを自由自在に作ることができ、子どもの創造力をより柔軟に引き出してくれそう。1枚だけで複雑な作品を折れるほど手先が器用でなかったり、ブロックおもちゃの対象年齢に達していない小さな子どもにぜひオススメです!

※4:瀬尾知子・戸次佳子・沢井佳子「2、3歳児の折り紙を用いた形構成の過程」

アナログ遊びのいいところは、特別な道具や専門的な技術をさほど必要とせず、「これ」という特殊な制約もないため直感的に楽しめること。今回ご紹介したものは世代を問わず誰でも取り組みやすいものばかりなので、ぜひ家族みんなでアナログ遊びに熱中してみてください。

▼あわせて読みたい