【床掃除で感染症対策】ウイルス感染リスクは床に潜んでる!家族の健康を守る正しい床掃除術

掃除

目次[非表示]

毎日の暮らしの「困った!」に役立つ技やコツをご紹介する連載「目指せ我が家のHERO!家族を助ける特技を作る」。今回のテーマは「床掃除」です。

風邪、インフルエンザ、胃腸炎など冬は感染症が多くなる季節。しかも今年の冬はコロナ禍ということもあり、うがいや手洗い、あるいはテーブルの除菌などを徹底している家庭も多いことでしょう。

その一方、意外と見落とされがちなのが「床」。実は床を清潔に保つことも、感染症対策として大事なポイントなのです。そこで今回は、30年間病院清掃に携わってきた「健康を守るお掃除士」松本忠男さんに、感染症対策という観点から正しい床掃除術をレクチャーしていただきます。

風邪、インフルエンザ、胃腸炎など冬は感染症が多くなる季節。しかも今年の冬はコロナ禍ということもあり、うがいや手洗い、あるいはテーブルの除菌などを徹底している家庭も多いことでしょう。

その一方、意外と見落とされがちなのが「床」。実は床を清潔に保つことも、感染症対策として大事なポイントなのです。そこで今回は、30年間病院清掃に携わってきた「健康を守るお掃除士」松本忠男さんに、感染症対策という観点から正しい床掃除術をレクチャーしていただきます。

床を起点とした感染リスクとは?

ところで、なぜ感染症対策として床を清潔に保たなければいけないのか? 朝日ウッドテック株式会社が東邦大学感染制御学研究室小林寅喆教授の監修で実施した「日常生活における“床”を起点としたウイルス拡散実験」の結果を見ながら、床を起点とした感染リスクを説明していきましょう。

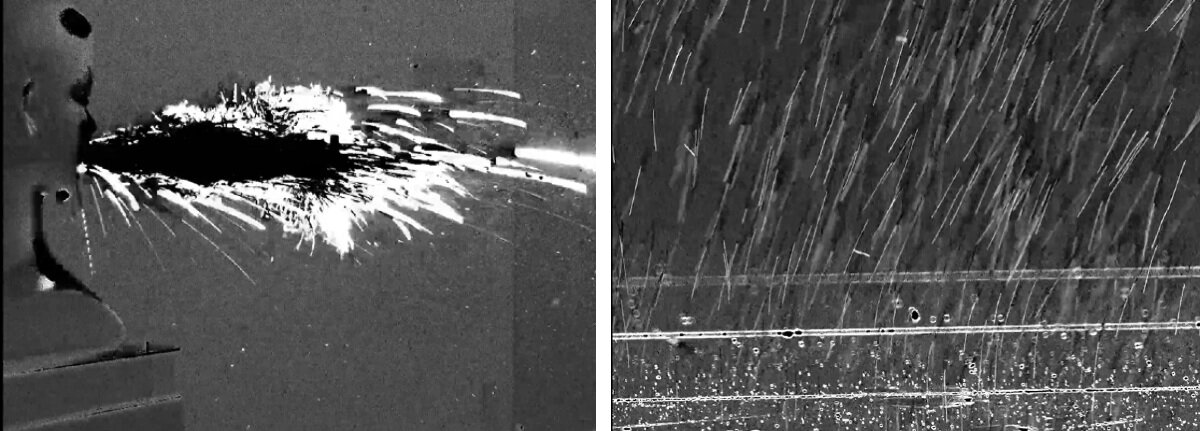

【感染リスク①】ウイルスを含んだ飛沫が床に落下

まず、くしゃみ・せき・会話時の飛沫の動きを特殊なカメラで可視化したところ、写真のように拡散した飛沫が最終的に床に多く着地する様子が明らかに! ウイルスを含んだ飛沫が床に着地すると、数日間は感染力を持つとされているため、飛沫が付いた床に生活の中で触れてしまうという感染リスクが生まれます。

唾液には重さがあるため、唾液を含む飛沫はおよそ半径50cm以内に落下します。また、唾液はエアロゾル(水分が離脱した状態の粒子)と化して空中を浮遊し、最終的に床や壁に付着します。そして床や壁にはハウスダスト(ホコリの中でも1mm以下の目に見えにくいもの)などの汚れが混在しているので、単に床や壁のウイルスを除菌するだけでなく、そうした汚れを含めてどのように取り除くか考える必要があるのです。

唾液には重さがあるため、唾液を含む飛沫はおよそ半径50cm以内に落下します。また、唾液はエアロゾル(水分が離脱した状態の粒子)と化して空中を浮遊し、最終的に床や壁に付着します。そして床や壁にはハウスダスト(ホコリの中でも1mm以下の目に見えにくいもの)などの汚れが混在しているので、単に床や壁のウイルスを除菌するだけでなく、そうした汚れを含めてどのように取り除くか考える必要があるのです。

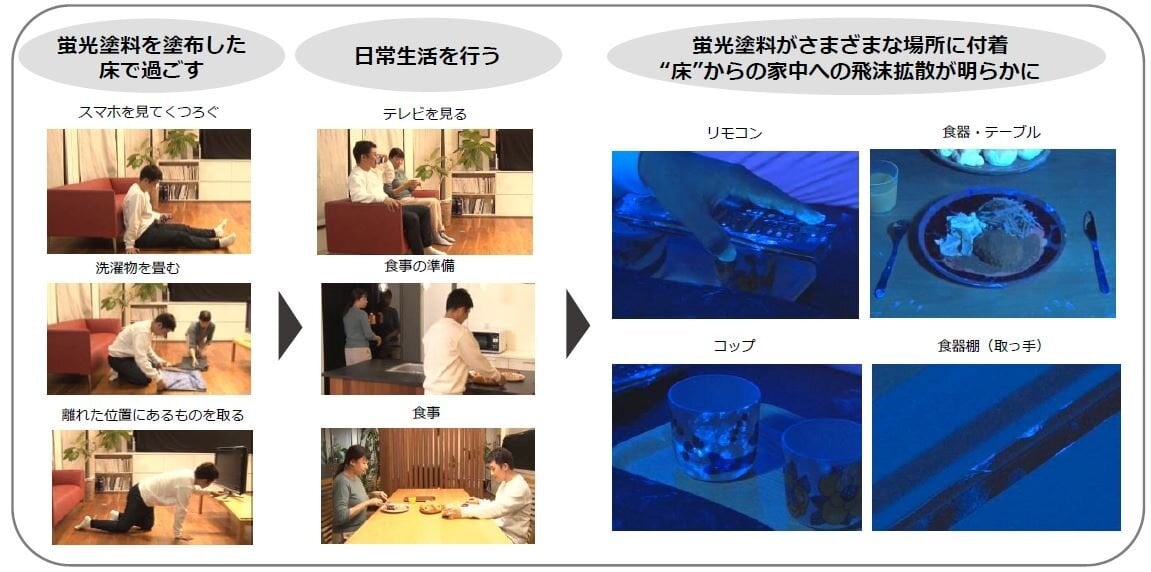

【感染リスク②】床で生活しているうちにウイルスを拡散

さらに、飛沫に見立てた蛍光塗料を床に塗布し、夫婦役の男女がその上でしばらく日常的な生活を過ごしたところ、リモコンや椅子、テーブル、食器などさまざまなところに蛍光塗料=飛沫が付着していることが判明しました。

皆さんも日常生活を振り返ってみてください。床に座ってテレビを見ながらくつろいだり、床の上で洗濯物を畳んだり、小さな子どもが床をハイハイしたりおもちゃで遊ぶなど、たくさんの行動を床の上で行っていませんか。床を清潔に保っていないと、日常生活の何気ない行動でウイルスを含む飛沫に直接触れたり、床から家じゅうに広げてしまうという感染リスクがあるのです。

なお、床がフローリングでなくカーペットという家庭も多いでしょう。カーペットだとハウスダストが繊維に絡みやすく、ハウスダストが舞い上がる=ウイルスが部屋中に拡散されるリスクはフローリングよりも低くなります。また、実験を監修した小林先生によると、フローリングやプラスチックのようにツルツルした表面の方がウイルスは長生きしやすく、感染力を長く保つそうです。

皆さんも日常生活を振り返ってみてください。床に座ってテレビを見ながらくつろいだり、床の上で洗濯物を畳んだり、小さな子どもが床をハイハイしたりおもちゃで遊ぶなど、たくさんの行動を床の上で行っていませんか。床を清潔に保っていないと、日常生活の何気ない行動でウイルスを含む飛沫に直接触れたり、床から家じゅうに広げてしまうという感染リスクがあるのです。

なお、床がフローリングでなくカーペットという家庭も多いでしょう。カーペットだとハウスダストが繊維に絡みやすく、ハウスダストが舞い上がる=ウイルスが部屋中に拡散されるリスクはフローリングよりも低くなります。また、実験を監修した小林先生によると、フローリングやプラスチックのようにツルツルした表面の方がウイルスは長生きしやすく、感染力を長く保つそうです。

意外とやりがち!感染症対策としてNGな床掃除

【NGな床掃除①】押し出すだけのゴシゴシ拭き

モップやフローリングワイパーなどの掃除道具で床をキレイにする際、道具を前後にゴシゴシさせて拭いたり、部屋の端まで一直線に拭いていったん床から道具を浮かせてから拭き掃除を再開していませんか?

ワイパーなどで床を拭く時、最初に汚れと触れるのは前方の側面で、ワイパーを前進させると前面にたまった汚れが一緒に運ばれます。つまり、ゴシゴシと床を拭いたり一方向に押し出すだけだと、ハウスダストやウイルスを部屋のあちこちに押しやっているだけで、ちゃんと床から取り除けていないのです。

ワイパーなどで床を拭く時、最初に汚れと触れるのは前方の側面で、ワイパーを前進させると前面にたまった汚れが一緒に運ばれます。つまり、ゴシゴシと床を拭いたり一方向に押し出すだけだと、ハウスダストやウイルスを部屋のあちこちに押しやっているだけで、ちゃんと床から取り除けていないのです。

【NGな床掃除②】水拭き

ハウスダストやウイルスは基本的に乾いた性質で、濡らした雑巾やウェットシートを装着したワイパーで床を拭くと、それらが雑巾やウェットシートに貼り付いてしまいます。その状態でゴシゴシ水拭きすると、水で薄まったハウスダストやウイルスを床に塗り付けてしまうことになるのです。

しかも、水拭きは上から押し付けるように力を加えますが、床の上に乗っているハウスダストやウイルスを除去するには、逆方向のベクトル=吸い上げる力を加える必要があります。つまり、ハウスダストやウイルスを上から押し付ける水拭きはますます逆効果ということです。食べこぼしなどの油汚れを拭く場合も、まずは乾拭きでハウスダストを除去してからしてから水拭きするとよいでしょう。

しかも、水拭きは上から押し付けるように力を加えますが、床の上に乗っているハウスダストやウイルスを除去するには、逆方向のベクトル=吸い上げる力を加える必要があります。つまり、ハウスダストやウイルスを上から押し付ける水拭きはますます逆効果ということです。食べこぼしなどの油汚れを拭く場合も、まずは乾拭きでハウスダストを除去してからしてから水拭きするとよいでしょう。

【効果が低い床掃除】掃除機掛け

吸い上げる力を加える掃除機は、水拭きよりはハウスダストやウイルスを取り除けます。しかし、床には手足の汗や脂汚れがベタベタ付いていて、そこに張り付いて踏みつけられたハウスダストやウイルスを掃除機のパワーで吸い上げるのはけっこう大変。感染症対策という観点で考えるなら、乾拭きの方が適しています。

感染症対策としての正しい床掃除術

「一方向のS字拭き」で床にハウスダストを残さない

ウイルスを含んだハウスダストを床に残さない掃除術。それは「一方向のS字拭き」です。

前進方向に床の端まで拭いたらS字を描くようにワイパーの向きを変え、そのまま手前に戻すように端まで拭き、再びS字を描いてワイパーの向きを変える…の繰り返し。つまり、汚れがたまるワイパーの前方側面を常に進行方向に向いた状態にし、部屋の端に汚れを残さないよう床に接地させたまま運び続けていくのです。

前進方向に床の端まで拭いたらS字を描くようにワイパーの向きを変え、そのまま手前に戻すように端まで拭き、再びS字を描いてワイパーの向きを変える…の繰り返し。つまり、汚れがたまるワイパーの前方側面を常に進行方向に向いた状態にし、部屋の端に汚れを残さないよう床に接地させたまま運び続けていくのです。

この時、勢いよくスピーディに拭いてしまうと、ハウスダストが床から舞いやすくなるので要注意。1秒で1歩進むぐらいのイメージでゆっくり軽く拭いてください。すべての箇所をゆっくり拭くのが大変であれば、ハウスダストが多くたまっていそうな場所だけでも丁寧に拭きましょう。また、人の動きによって生じる風が、汚れの集まっているワイパーの前方側面に当たらないよう、腕を伸ばしてワイパーを体から離して持ってください。

ちなみに、ハウスダストは単独だと肉眼でほとんど見えない小さなもので、層を成すように重なり合っていってようやく“ホコリ”として目視できるようになります。つまり、ホコリが目につく状態だと相当ハウスダストがたまっているということ。床にホコリが見えなくてもハウスダストは落ちているので、日ごろからこまめに掃除をしましょう。

効率よく床掃除するには「ハウスダストの多い場所」を知るべし

感染症対策としての床掃除を効率よく行うには、部屋のどんな場所にウイルスが落下・付着しやすいか知る必要があります。

室内には見えない風の動き(空調や換気や人の動きで起きるもの)があり、ウイルスが付着したハウスダストは風によって運ばれ、部屋の隅にある家具や壁、あるいは積み上げられた本など高い障壁にせき止められて付着あるいは落下します。つまり、そうした場所を重点的に拭くことが、感染症対策として効率のよい床掃除といえるでしょう。

また、風の動きをせき止める物、つまりハウスダストを床に落下させやすい物が室内のあちこちに置いてあると、汚れが部屋じゅうに分散されてしまいます。また、風をせき止める物の周りにはハウスダストが浮遊している可能性もあるので、部屋に物を散らかしたり積み上げず整理整頓も習慣づけるとなおよいでしょう。

また、風の動きをせき止める物、つまりハウスダストを床に落下させやすい物が室内のあちこちに置いてあると、汚れが部屋じゅうに分散されてしまいます。また、風をせき止める物の周りにはハウスダストが浮遊している可能性もあるので、部屋に物を散らかしたり積み上げず整理整頓も習慣づけるとなおよいでしょう。

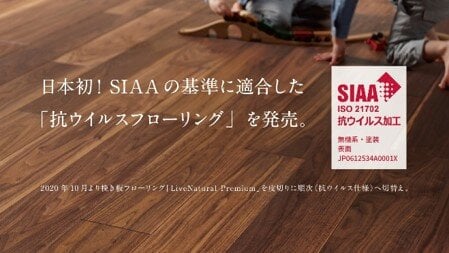

【感染症対策プラスα】抗ウイルスフローリングで床の衛生を保つ

今回撮影したモデルルームの床に用いられていたのは、朝日ウッドテックが日本で初めて開発・発売した抗ウイルス仕様の挽き板フローリング「LiveNatural Premium」。ウイルスを死滅させる無機系抗ウイルス剤を配合し、SIAA(抗菌製品技術協議会)が定める「特定ウイルス※が24時間後に99%以上減少すること」という基準に対して「ウイルスA(エンベロープあり)で99.99%、ウイルスB(エンベロープなし)で99.96%減少」というどちらのウイルスに対しても高いレベルで合格しています。

※薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名を表記することができません

正しい床掃除だけでなく、抗ウイルス性能を持ったフローリングによって床の衛生を保つことで、より快適で安心できる生活空間を実現するのもよいでしょう。

※薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名を表記することができません

正しい床掃除だけでなく、抗ウイルス性能を持ったフローリングによって床の衛生を保つことで、より快適で安心できる生活空間を実現するのもよいでしょう。

部屋を掃除する目的は、美観を保つだけではありません。目に見える汚れを落とすだけでなく、目では見えないウイルスの量を減らすという意識を忘れず、家族の健康を守るための床掃除をぜひ実践してください。

<取材協力プロフィール>

<取材協力プロフィール>

松本忠男

株式会社プラナ代表取締役社長、ヘルスケアクリーニング株式会社代表取締役社長。ナイチンゲールの著書「看護覚え書」に共感し、32年間、病院の環境衛生に携わる。著書に「健康になりたければ家の掃除を変えなさい」(扶桑社)など。テレビ番組にも多数出演。

撮影協力/ミサワホーム新川崎展示場

▼あわせて読みたい

株式会社プラナ代表取締役社長、ヘルスケアクリーニング株式会社代表取締役社長。ナイチンゲールの著書「看護覚え書」に共感し、32年間、病院の環境衛生に携わる。著書に「健康になりたければ家の掃除を変えなさい」(扶桑社)など。テレビ番組にも多数出演。

撮影協力/ミサワホーム新川崎展示場

▼あわせて読みたい