赤ちゃんの夜泣きはいつまで続く?月齢の目安と対処法を解説

育児

目次[非表示]

夜中に赤ちゃんにギャンギャン泣かれると、パパやママも眠れなくてつらいですよね。一体何歳になったら朝まで寝てくれるのだろう? 同じ月齢の周りの子はもう朝まで寝ているのに…と不安に思うこともあるのではないでしょうか。

今回の記事では、夜泣きはいつまで続くことがあるのか、そして原因になっていることはどんなことか、対策も含めて乳幼児睡眠コンサルタントが解説をしていきます。

今回の記事では、夜泣きはいつまで続くことがあるのか、そして原因になっていることはどんなことか、対策も含めて乳幼児睡眠コンサルタントが解説をしていきます。

夜泣きは何歳で終わる?幼児期まで続くケースも

株式会社エムティーアイの運営する女性向け健康情報サイト「ルナルナ」がユーザー1,404名を対象に行った調査によると、夜泣きが治まった月齢として一番多かった回答は「13ヶ月から18ヶ月」で全体の31.5%、次いで「10ヶ月から12ヶ月」で24.4%でした。一方、最も遅かった人は4歳で終わり、全体の平均は「生後13ヶ月」という結果でした。

※株式会社エムティーアイ:「乳幼児の夜泣きについて」の調査結果

平均にならしてしまうと1歳過ぎ頃とはなるものの、長い方は4歳くらいまで悩まされていたということで、赤ちゃんによっても非常に差があることがご理解いただけるかと思います。

つまり、残念ながら「何歳になるまで耐えれば良い」という指標を掲げることはできません。強いて言えばこのデータからは4歳と言えますが、私の経験上、もう少し上の月齢のお子さんでも夜中に「ママ〜〜」と言って部屋から出てきてしまったりすることはありました。

睡眠習慣というのは、待っていても完全な改善が期待できるものではありません。大きくなっても小さい頃の睡眠習慣を引きずってしまうこともあります。良い睡眠習慣を身につけてもらうために、かつパパやママの負担を減らしていくためにも、泣いている原因と思われる部分を見つけて対処してくことをおすすめします。

▼あわせて読みたい

※株式会社エムティーアイ:「乳幼児の夜泣きについて」の調査結果

平均にならしてしまうと1歳過ぎ頃とはなるものの、長い方は4歳くらいまで悩まされていたということで、赤ちゃんによっても非常に差があることがご理解いただけるかと思います。

つまり、残念ながら「何歳になるまで耐えれば良い」という指標を掲げることはできません。強いて言えばこのデータからは4歳と言えますが、私の経験上、もう少し上の月齢のお子さんでも夜中に「ママ〜〜」と言って部屋から出てきてしまったりすることはありました。

睡眠習慣というのは、待っていても完全な改善が期待できるものではありません。大きくなっても小さい頃の睡眠習慣を引きずってしまうこともあります。良い睡眠習慣を身につけてもらうために、かつパパやママの負担を減らしていくためにも、泣いている原因と思われる部分を見つけて対処してくことをおすすめします。

▼あわせて読みたい

赤ちゃんの夜泣きの原因と改善方法

赤ちゃんの夜泣きの主な原因は、「寝かせるタイミング」と「環境」と「癖」です。

寝かせるタイミング

赤ちゃんは連続で長く起きすぎていると、脳が疲れて理性を失ってしまい、ぐずりやすくなる傾向があります。

これを防ぐためには、連続で起きている時間が長くなりすぎないように調整をしてあげることが大事です。特に夜寝る前の起きている時間が長すぎると、夜泣きに影響するので気をつけましょう。

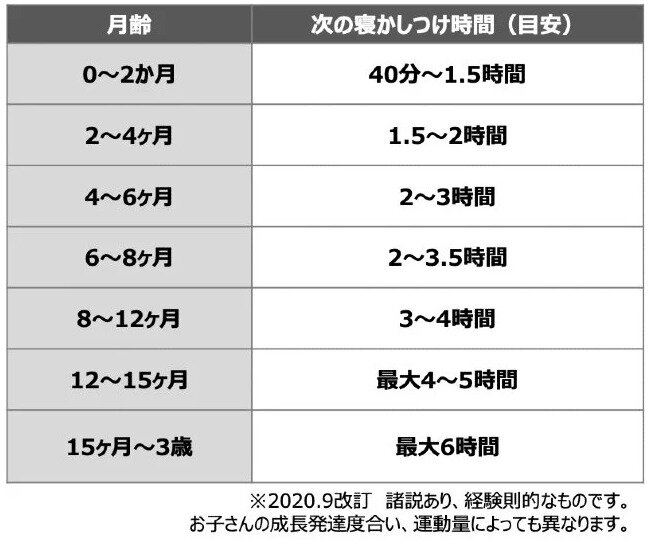

<寝かしつけのタイミングの目安>

これを防ぐためには、連続で起きている時間が長くなりすぎないように調整をしてあげることが大事です。特に夜寝る前の起きている時間が長すぎると、夜泣きに影響するので気をつけましょう。

<寝かしつけのタイミングの目安>

表はあくまで目安ですので、お子さんの様子を一番大事に観察するようにしてください。

赤ちゃんの眠る環境

暑さや寒さ、光、音などの刺激はすべて赤ちゃんを起こしてしまう要因になります。できるだけ起きずに寝続けてもらうためには、こういった刺激を少なくしていくことも大切です。

特に光については、一筋の光の漏れでも反応して覚醒してしまう赤ちゃんもいます。豆電球や授乳ライト、カーテン・ドアの隙間からの明かり漏れなど、泣いている時に光っているものが見えていないか確認してみましょう。授乳ライトは足元やクッションの裏など、光源が直接見えないところに置いておくのがポイントです。

また、近隣の方の生活音や電車などの音が原因で起きてしまう場合、音を遮断する効果が期待できるホワイトノイズが有効です(アプリや専用のマシンなどで鳴らすことができます)。

特に光については、一筋の光の漏れでも反応して覚醒してしまう赤ちゃんもいます。豆電球や授乳ライト、カーテン・ドアの隙間からの明かり漏れなど、泣いている時に光っているものが見えていないか確認してみましょう。授乳ライトは足元やクッションの裏など、光源が直接見えないところに置いておくのがポイントです。

また、近隣の方の生活音や電車などの音が原因で起きてしまう場合、音を遮断する効果が期待できるホワイトノイズが有効です(アプリや専用のマシンなどで鳴らすことができます)。

寝かしつけの癖

寝かしつけの癖とは、おっぱいがないと寝られない、体を優しくトントンしないと寝られないなどのように「これがないと寝られない」というものを指します。例えば「おっぱいがないと寝られない」と思っているお子さんは、夜中に目が覚めるたびにおっぱいをもらわないと再度寝られないので、泣いてママを起こしているのです。

夜中に何度も目が覚めるのは大人も同じです。この仕組み自体を変えていくことはできません。できるのは、この起きてしまったタイミングで、自分で再度眠りにつけるように寝る力をつけてあげることです。

こういった癖を取り払っていくためには、ある程度親が主導して寝付き方を変えていってあげる方法が有効です。授乳ではなくトントンで寝かしつけをしてあげることによって変えていくことができることもありますし、場合によっては「ねんねトレーニング」と言われるようなトレーニングを推奨させていただくこともあります。

すべての場合でトレーニングが必要という事ではありませんが、短期間で改善していくためにはそういった手段が良い場合も多くあります。

▼あわせて読みたい

夜中に何度も目が覚めるのは大人も同じです。この仕組み自体を変えていくことはできません。できるのは、この起きてしまったタイミングで、自分で再度眠りにつけるように寝る力をつけてあげることです。

こういった癖を取り払っていくためには、ある程度親が主導して寝付き方を変えていってあげる方法が有効です。授乳ではなくトントンで寝かしつけをしてあげることによって変えていくことができることもありますし、場合によっては「ねんねトレーニング」と言われるようなトレーニングを推奨させていただくこともあります。

すべての場合でトレーニングが必要という事ではありませんが、短期間で改善していくためにはそういった手段が良い場合も多くあります。

▼あわせて読みたい

幼児(2〜3歳以上)の夜泣きの原因と改善方法

入眠の癖

幼児期になっても夜泣きが続く原因として、最も多いのが赤ちゃんと同様に入眠の癖で起きてしまうケースです。ママやパパが隣にいてくれないと眠れない、おっぱいを飲みながらでないと寝られない、などの癖がついていると、夜中もそれを求めて泣いてしまうことがあります。

幼児の場合、赤ちゃんのねんねトレーニングのように親が主導でトレーニングしていくのは難しくなってくるため、本人が納得できるように説得しながら取り組むことになります。場合によっては、好きなキャラクターの柄のお布団を買ってあげる、欲しがっていたぬいぐるみを買ってあげるなどで解決できるケースもあります。

幼児の場合、赤ちゃんのねんねトレーニングのように親が主導でトレーニングしていくのは難しくなってくるため、本人が納得できるように説得しながら取り組むことになります。場合によっては、好きなキャラクターの柄のお布団を買ってあげる、欲しがっていたぬいぐるみを買ってあげるなどで解決できるケースもあります。

不安や恐怖

保育園や幼稚園への入園、引っ越しなどの環境変化が原因となって夜泣きが起きてしまうケースはあります。こういったきっかけで起こる夜泣きは一時的なものなので、焦らず心のケアをしてあげるように対処していきましょう。スキンシップを増やしたり、思っていることを吐き出させてあげる時間を設けたりすることで落ち着きやすくなります。

また、おばけや暗闇を怖がって泣くことも増えてきます。この対策としては、ライトを薄くつけてあげたり、おばけ撃退スプレー(お水にアロマオイルを数滴垂らすなど)をつくり、「これはおばけが嫌いな匂いだから来なくなるよ!」などと教えてあげたりするのも有効です。

また、おばけや暗闇を怖がって泣くことも増えてきます。この対策としては、ライトを薄くつけてあげたり、おばけ撃退スプレー(お水にアロマオイルを数滴垂らすなど)をつくり、「これはおばけが嫌いな匂いだから来なくなるよ!」などと教えてあげたりするのも有効です。

夜驚症

夜驚症(やきょうしょう)とは、睡眠中に恐怖やパニックに襲われる症状のことです。突然目を開けて絶叫したり、バタバタと動いたりするなど興奮状態が数分続いた後、また静かになって眠りにつきます。翌朝、子ども自身は泣いていた記憶がないことが多く、無意識の状態で泣き叫んでしまうのが特徴です。

こういった場合、泣いているのをなだめようとしてもその声は届きません。焦らず収まるのを待ちましょう。症状が続くようであれば、小児科の先生に相談してみるようにしましょう。

急に泣くようになった場合は体調不良の予兆の可能性もあります。医学的な問題が疑われる場合、小児科や小児睡眠外来など専門機関を受診されることをおすすめします。

こういった場合、泣いているのをなだめようとしてもその声は届きません。焦らず収まるのを待ちましょう。症状が続くようであれば、小児科の先生に相談してみるようにしましょう。

急に泣くようになった場合は体調不良の予兆の可能性もあります。医学的な問題が疑われる場合、小児科や小児睡眠外来など専門機関を受診されることをおすすめします。

「何歳で終わる」という基準がないからこそ、その子に合わせた夜泣き対応を

夜泣きは何歳になったらなくなるという基準があるものではなく、多くの場合は自分で眠る力が養われると治ってくるものです。逆に言えば、「◯歳になっても夜泣きしているのはおかしい」などというものでもありません。大きくなっても入眠の癖によって泣いてしまうケースはあるものです。

パパやママが夜泣きの対応で寝不足になるなど悩みを持っている場合は、寝かしつけのタイミングや環境を見直してみるなど、できることから取り組んでみることをおすすめします。家族みんながぐっすり眠れるように、一歩ずつ取り組んでいきましょう。

▼あわせて読みたい

パパやママが夜泣きの対応で寝不足になるなど悩みを持っている場合は、寝かしつけのタイミングや環境を見直してみるなど、できることから取り組んでみることをおすすめします。家族みんながぐっすり眠れるように、一歩ずつ取り組んでいきましょう。

▼あわせて読みたい